Always the Sun – dieses Lied von den Stranglers kommt einem in den Sinn, wenn man das erste Mal die geradezu plakativen Sonnenmotive auf den zeremoniellen Ponchos aus Q’ero sieht.

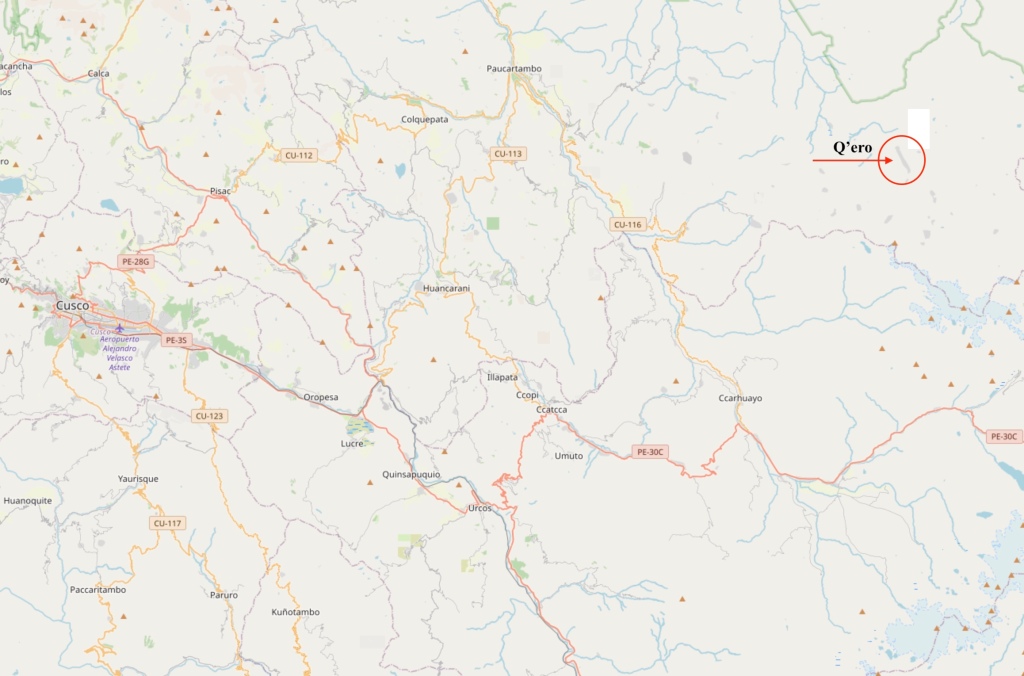

Q’ero liegt im Andenhochland Perus, etwa 80 km Luftlinie nordöstlich von Cusco nahe der Kleinstadt Ocongate.

Durch seine abgeschiedene Lage haben sich überlieferte Webtechniken und die Verwendung traditioneller Bekleidung dort länger gehalten, als in seiner weiteren Umgebung.

Bewohner von Q’ero werden wegen ihrer Kleidung von den Menschen der benachbarten Orte sofort als solche erkannt, da die Muster sich deutlich von allen andern in Peru verwendeten Webarten unterscheiden.

Eine Besonderheit der Muster aus Q’ero ist, daß bei Dreifarbengeweben mit gestuften Diagonalen alle drei Farben in einer Reihe des Musters verwendet werden.

Natürlich wird nicht nur die Darstellung der Sonne gewebt, die Motive der Muster sind vielfältiger. Ein häufig verwendetes Muster heißt Chunchu, auf Quechua ist das eine respektlose Bezeichnung für einen Bewohner des (Amazonas-)Tieflandes. Bei uns würde man vielleicht sagen: „Wilder Mann“ und es würde für Unzivilisiertheit und Barbarentum stehen. So ist das bei diesem Motiv aus Q’ero aber nicht gemeint, das Motiv symbolisiert den letzten Inka, der laut einer Erzählung der Menschen aus Q’ero irgendwann zurückkehrt und die Indigenas von den Eroberern befreit. Der Inka wird als Mann mit Federkrone dargestellt oder als Kopf mit Federkrone, aus dem Wurzeln sprießen. Ein Zusammenhang mit Götterdarstellungen der vorspanischen Zeit ist vielleicht möglich. Die heute verwendeten Chunchu-Muster sind stark abstrahiert und bestehen nur noch aus den Elementen der Federkrone. Eine ausführliche Beschreibung der Muster aus Q’ero und ihre Bedeutung findet man in (1).

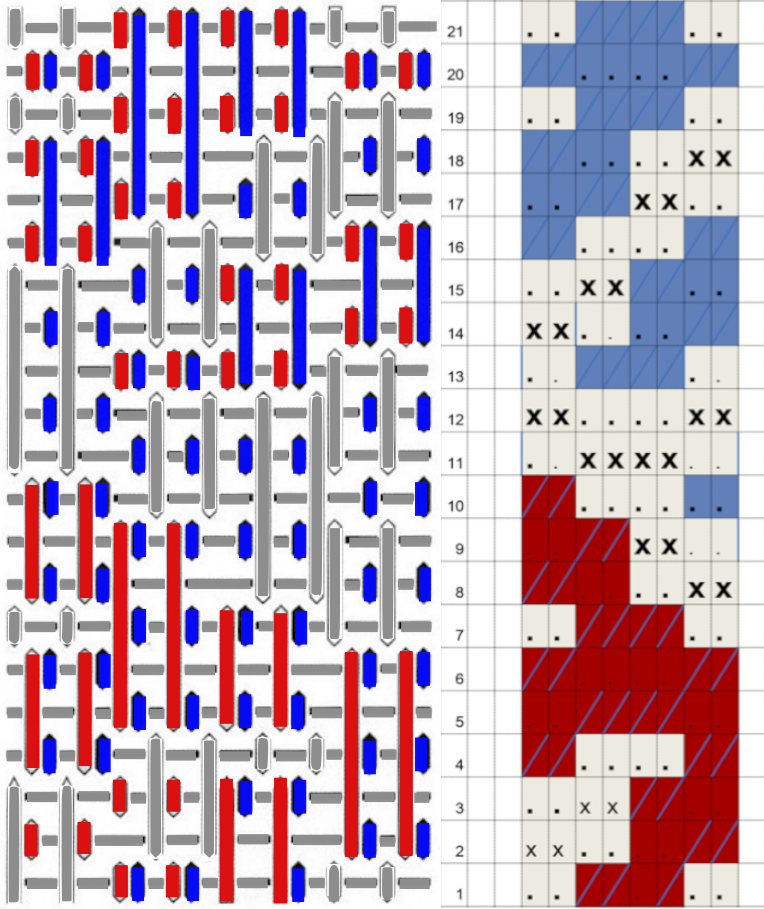

Die Chunchu-Muster können mit dem selben Einzug gewebt werden, wie in Teil 1 dieses Beitrags beschrieben wurde, also ein Fach mit der hellen Grundfarbe und ein Fach mit beiden Musterfarben parallel. Alle drei Farben werden in einer Reihe gleichzeitig verwendet. Webbrief und Webregeln entsprechen der Beschreibung aus dem vorherigen Post. Man muß hier vor allem beim Aufnehmen der Musterfarbe zusätzlich zur hellen Grundfarbe mehr aufpassen, welche Farbe auf der Unterseite ist. . Einen Webbrief für ein Muster mit 48 Fäden zeigt folgendes Bild:

Sind die Chunchu-Motive allerdings so abstrakt wie auf dem oben gezeigten Bild des Flötenspielers und bestehen fast nur noch aus Diagonalen, kann man auch den nachfolgend beschriebenen Einzug für die Inti-Motive verwenden.

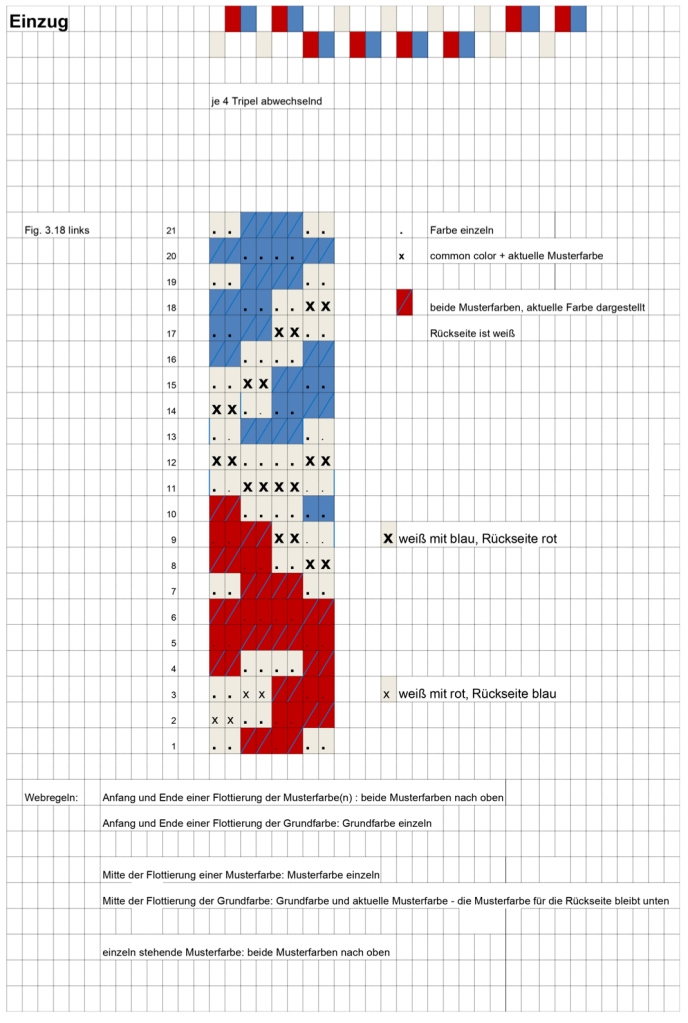

Die für Q’ero charakteristischen Sonnenmotive sind deutlich anspruchsvoller in der Webtechnik als der Chunchu. Durch die in jeder Reihe verwendeten drei Farben und durch die spezielle Struktur der Muster gibt keine feste Regel mehr, in welcher Reihe man z.B. bei den Musterfarben einen Faden oder alle beide aufnimmt. Ann Pollard Rowe hat in ihrem Buch „Hidden Threads of Peru“ (2) eine Zeichnung (Fig. 3.18) veröffentlicht, die die Struktur eines Ausschnitts der Q’ero-Gewebe zeigt. Ich habe diese Struktur umgezeichnet und den Webbrief daneben gelegt.

Es ist gut zu sehen, daß sich die gerade nicht gebrauchte Farbe wie bei der in Teil 1 beschriebenen Webart unter den Flottierungen der Motivfarbe versteckt. Das erreicht man, indem man wie bei den Mustern mit blockweisem Farbwechsel die Farbe, die nicht auf der Unterseite des Gewebes erscheinen soll, zusammen mit dem Faden der Grundfarbe aufnimmt, in der Regel in der Mitte einer Dreierflottierung. Bildet eine Musterfarbe auf der Oberseite Dreierflottierungen, wird die nicht gebrauchte Musterfarbe an den beiden Enden der Flottierung nach oben geholt. Das ist zunächst einmal genau dasselbe wie beim blockweisen Farbwechsel, nur passiert das eben nach Bedarf und nicht im regelmäßigen Rhythmus alle zwei Reihen.

Um mir das Weben zu erleichtern, habe ich in den Webbriefen dargestellt, wie die Fäden der Muster- oder Grundfarbe jeweils zu behandeln sind. Die farbigen Kästchen haben Markierungen, ähnlich wie die Reihen mit dem horizontalen Strich in den Webbriefen aus dem vorherigen Beitrag.

Man sieht, daß nicht nur die Art zu weben besonders ist, auch der Einzug der Fäden in die zwei Fächer unterscheidet sich von den Geweben mit blockweisem Farbwechsel. Es werden immer vier Fadentripel hell / 2 Musterfarben (an Anfang und Ende 2) eingezogen, dann wechseln die Musterfarben und die Grundfarbe das Fach, wieder für 4 Tripel usw.

Dieses Bild zeigt die leinenbindigen Abschlußreihen eines Tuches mit vier festen Kanten, man sieht gut, wie die Fäden in den zwei Fächern zueinander liegen. Auf einen Versatz der Reihen zueinander hat die Weberin hier verzichtet:

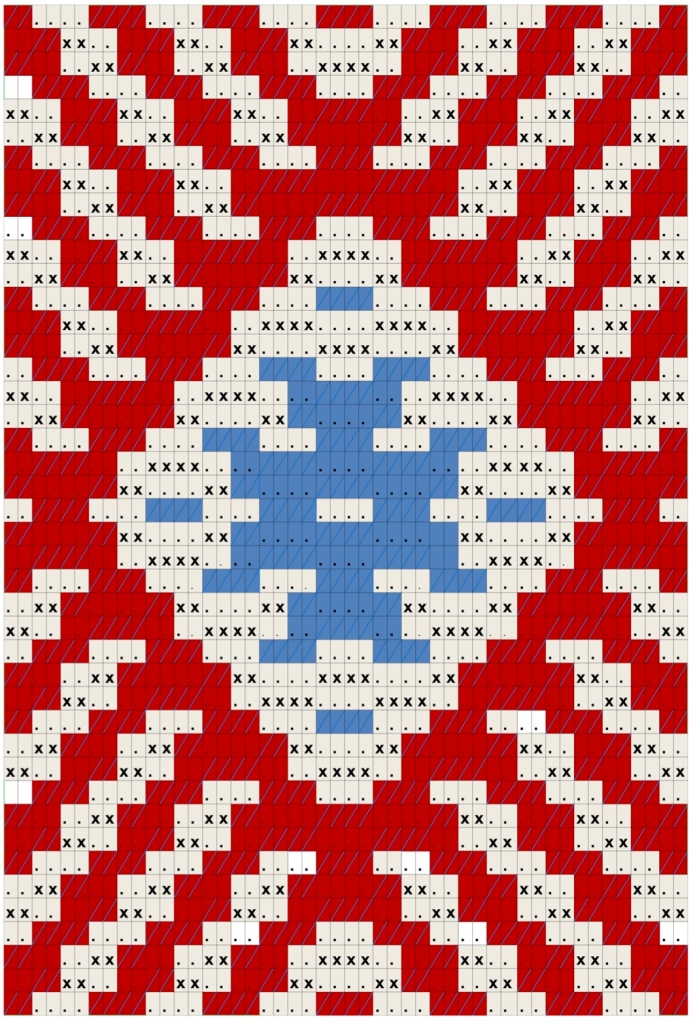

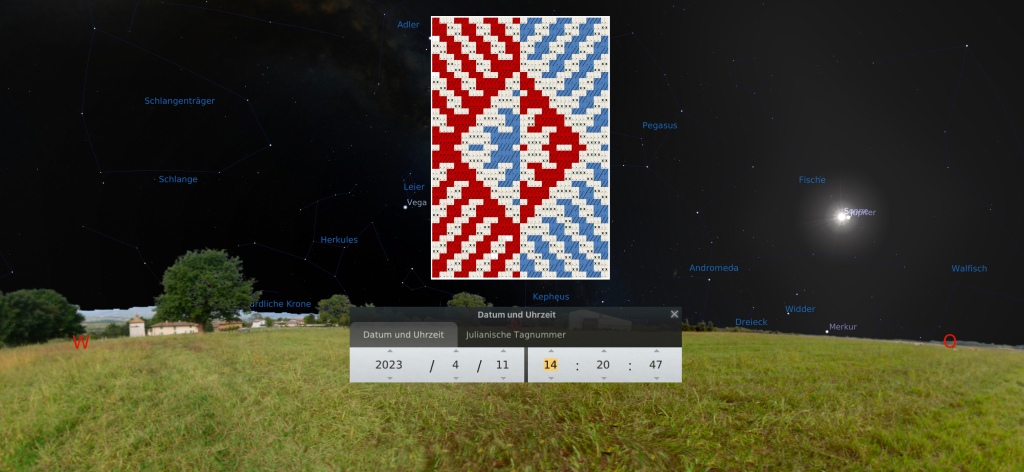

Der Grund für diesen Einzug ist der Aufbau der Muster, hier mal ein vollständiger Webbrief und das entsprechende Gewebe daneben:

In diesem Fall hier sind die gestuften Diagonalen als Paare ausgeführt, die Muster sind so aufgebaut, daß man alle drei Reihen die Reihe so weben kann, wie sie in das entsprechende Fach eingezogen ist. Das spart viel Zeit, da in diesen Reihen nicht eingelesen werden muß. Bei mehreren hundert Musterfäden pro Reihe in einem Poncho kommt da einiges zusammen.

Mit diesem Einzug kann man aber noch mehr machen, zum Beispiel farblich komplementäre Muster abwechselnd hintereinander weben:

Die letzte Reihe in einem Muster ist hier eine, in der man nichts einlesen muß. Nach dem Fachwechsel beginnt man das farblich komplemetäre Muster wieder mit einer solchen Reihe. Damit umgeht man elegant die Bildung zu langer Flottierungen beim Musterwechsel.

Die Diagonalen im Muster kann man feiner weben, wenn sie nicht als Paare, sondern einzeln ausgeführt werden. Die Umzeichnung ist von einer Abbildung aus (2). Das Bild zeigt einen Ausschnitt aus einer Lliklla, die sich im Bestand des Textile Museum Washington befindet:

Den Einzug muß man dann entsprechend ändern, also nicht 4 Tripel immer abwechselnd einziehen, sondern nur zwei, an Anfang und Ende nur einen. Das erinnert etwas an die Grundmusterreihen bei Pebble-weave, nur eben mit drei Farben. Auch hier kann man sich alle 3 Reihen das Einlesen des Musters ersparen.

Bis jetzt gab es bei den Sonnenmustern klare Verhältnisse, das Motiv in der Mitte hat eine andere Musterfarbe als die Diagonalen außen herum. Diese Muster zeigen den Sonnenaufgang (weiße Grundfarbe bildet den Rahmen um das mittlere Motiv und strebt nach außen) oder den Sonnenuntergang (Grund- und Musterfarbe sind vertauscht). Möchten die Q’eros Hatun Inti, die Sonne am Mittag, darstellen, wird das Motiv in der Mitte geteilt. Die rechte Seite besteht aus dem Motiv Sonnenaufgang, die linke zeigt den Sonnenuntergang. Nicht nur die Farben sind in jeder Hälfte anders, auch Grund- und Musterfarbe sind vertauscht. Wer mehr über die Verwendung und Bedeutung der Sonnenmotive erfahren möchte, sie sind ausführlich im Buch (1) „A Woven Book of Knowledge“ von Gail Silverman beschrieben.

Bei diesem Motiv kann man nicht mehr jede dritte Reihe so weben, wie sie eingezogen wurde. In einer Hälfte des Motivs muß man statt der aktuellen Farbe die dazu komplementäre Farbe aus dem jeweils anderen Fach einlesen. Mit einem Einlesekreuz geht das aber sehr schnell. Die Weberinnen aus Q’ero benutzen kein Einlesekreuz, es ist auch nicht unbedingt notwendig. Durch die alle zwei oder vier Fäden wechselnden Farben im gerade geöffneten Fach sieht man die Komplementärpartner zum Einlesen ziemlich gut auch so. Wenn man selber Gewebe herstellen will, die vier feste Seiten haben, die Kette also vollständig ausgenutzt wird, sollte man das Einlesen ohne Kreuz öfter mal üben, um ein Muster auch bei wenig Platz zum Einlesen aufnehmen zu können.

Der Sonnenaufgang liegt beim Blick auf das Muster vom Betrachter aus gesehen rechts . Verkehrt herum, könnte man aus unserer Sicht hier in Europa meinen, ist aber nicht so. Q’ero liegt südlich des Äquators, die Sonne steht im dortigen Winterhalbjahr mittags im Norden, im Sommerhalbjahr im Süden. Das folgende Bild zeigt den Sonnenstand im April am frühen Morgen in Cusco.

Was Darstellungen der Sonne manchmal mit Palmen zu tun haben und wie die Einzüge für die Q’ero-Muster auf einmal wo ganz anders auftauchen möchte ich dann im nächsten Beitrag erläutern.

Hier noch etwas zum Weiterlesen:

(1) Gail Silverman: A Woven Book of Knowledge – Textile Iconography of Cuzco, Peru

(2) Ann Pollard Rowe, John Cohen: Hidden Threads of Peru – Q’ero Textiles

(3) Uwe Carlson, Heiko Diestel: Erde, Wasser, Mensch und Götter – Leitsymbole in textilen Meisterwerken des alten Peru