In einer Veröffentlichung (1) über Textilfunde aus der Nordischen Eisenzeit in Dänemark habe ich die Beschreibung eines Kleides gefunden, das in seiner Machart einem Aksu aus Südamerika ähnelt. Es handelt sich um ein Schlauchkleid (wie ein griechischer Peplos, nur ohne Überschlag oben), welches an den Schultern durch Nadeln oder kleine Nähte zusammengehalten und mit einem Gürtel getragen wird.

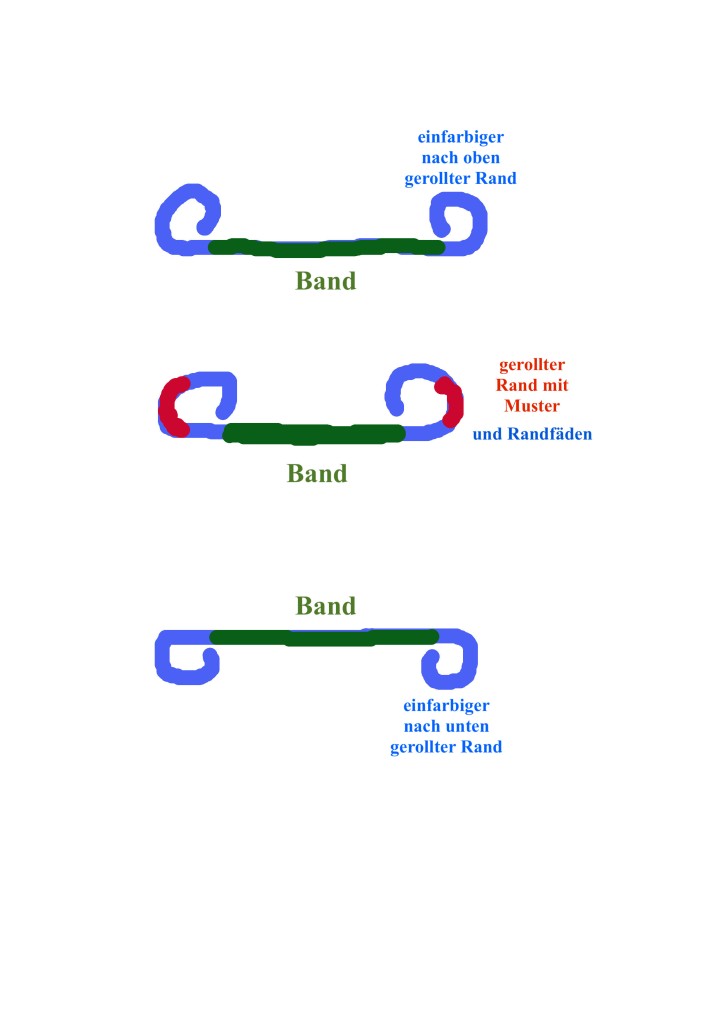

Das Kleid aus Dänemark hat angenähte Abschlüsse aus gewebten Bändern, deren blaue Kante auf einer Seite eingerollt ist. Das hat nicht nur eine zierende Funktion sondern sorgt auch dafür, daß sich beanspruchte Bereiche des Gewebes nicht so schnell auflösen, z.B. am Saum oder an den Ärmelenden.

Neben diesem Band mit eingerollter Kante hat man aus der Nordischen Eisenzeit auch Reste von größeren Textilien mit schlauchförmiger Kante gefunden. Das hat bei den damals verbreiteten Köpergeweben den Vorteil, daß die sonst etwas „flattrige“ Kante stabilisiert und gefestigt wird. Heute webt man bei Köpern auf dem Trittwebstuhl oft eine ebene Kante in Leinenbindung, braucht dazu aber mindestens 4 Schäfte. Diese Methode war in Skandinavien schon in der vorrömischen Eisenzeit bekannt, das läßt sich auch auf einem der damals verwendeten Gewichts- oder Rundwebstühle machen. Es gibt in Dänemark einen Fund eines Schals (Huldremose), bei dem die leinenbindige Kante an einem Köpergewebe dazu noch gerollt wurde (2).

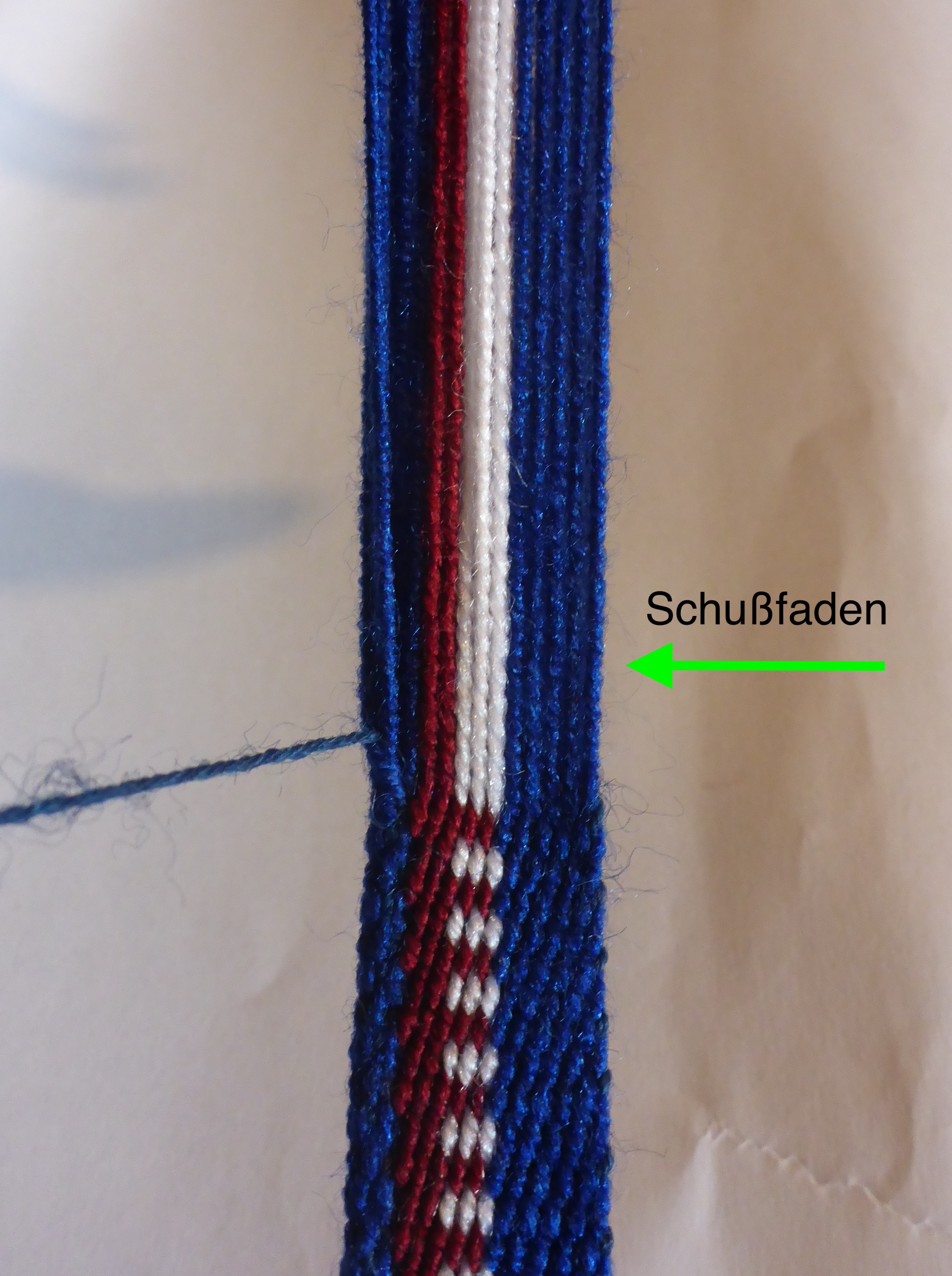

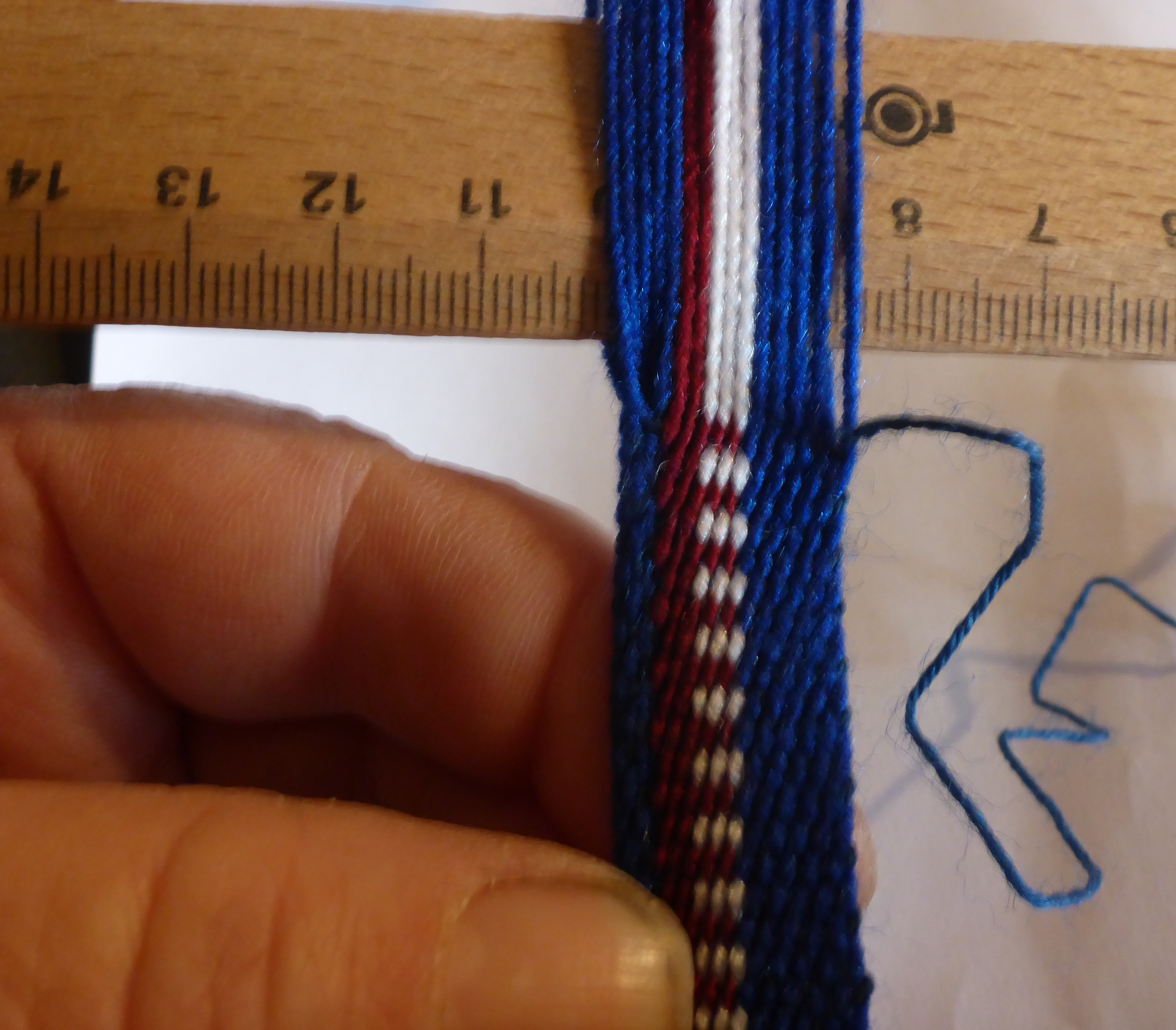

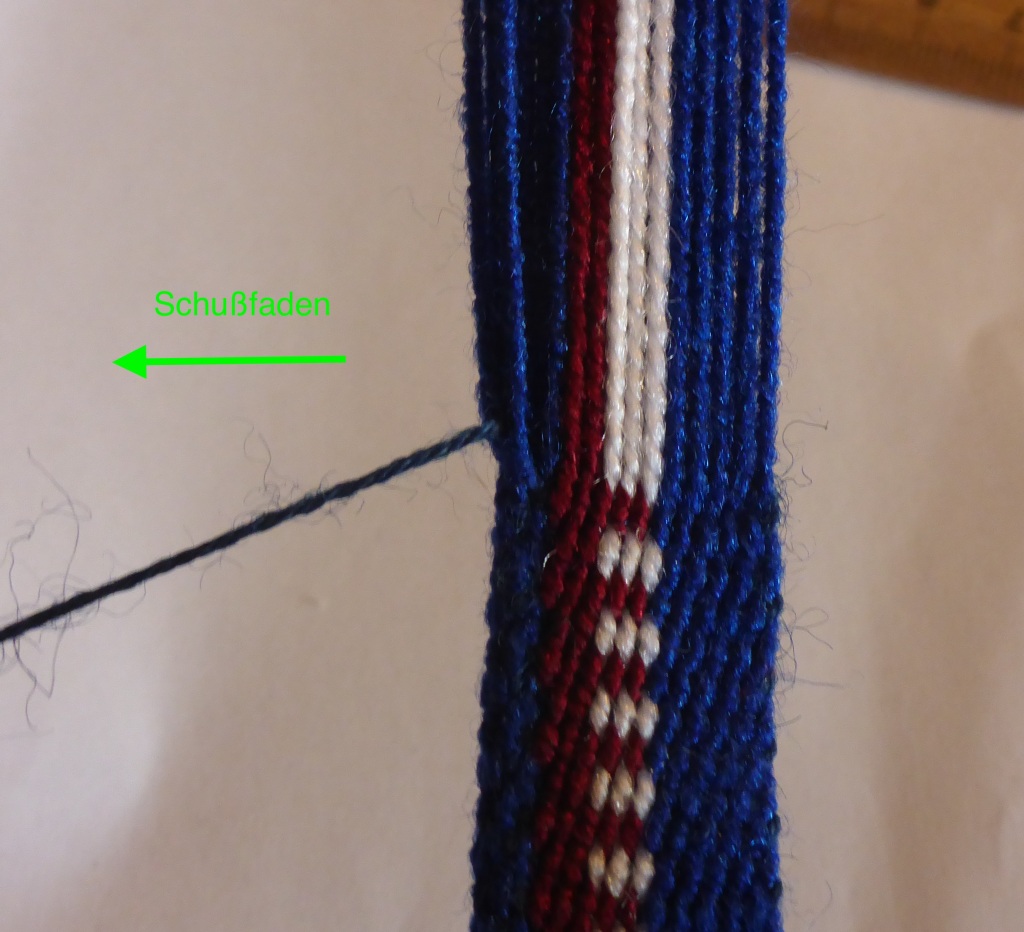

Die einfarbigen Kanten eines Bandes beim Weben einzurollen ist nicht schwierig. In dem Bereich, der schlauchförmig werden soll, muß der Schußfaden immer von derselben Seite eingelegt werden. Also habe ich es ausprobiert, dazu hat das Band zwei blaue Seiten bekommen, da ich es später als Armband verwenden möchte. In den zwei Bildern unten sieht man einen Übergang von der rundgewebten Kante zu flachen Rändern, hier sollen später die Verschußklammern des Armbandes hin.

Vorderseite

Rückseite

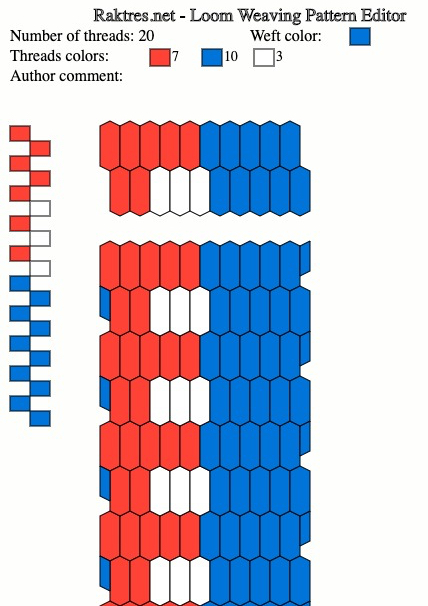

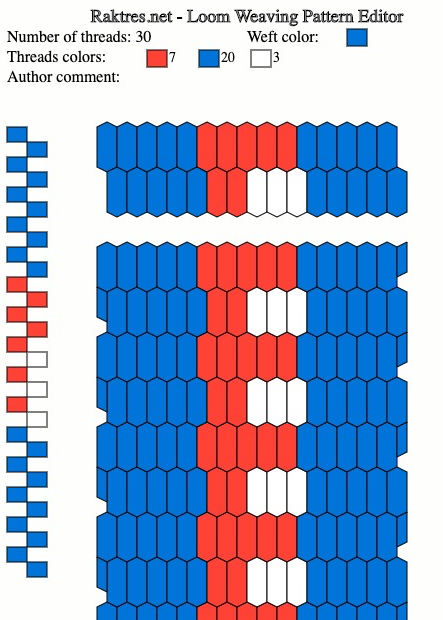

Hier die Vorlage für den Einzug des Bandes:

In welche Richtung man das Band beim Weben rollt, hängt ein bißchen davon ab, welche Seite man später als Sichtseite haben möchte, da sich der Schußfaden meist nicht vollständig verbergen läßt. Wenn man das trotzdem versucht, zieht man oft zu fest am Schußfaden, die Kante wird zwar schön rund und der Faden ist weg, das Band wird aber auch immer schmaler 😉 .

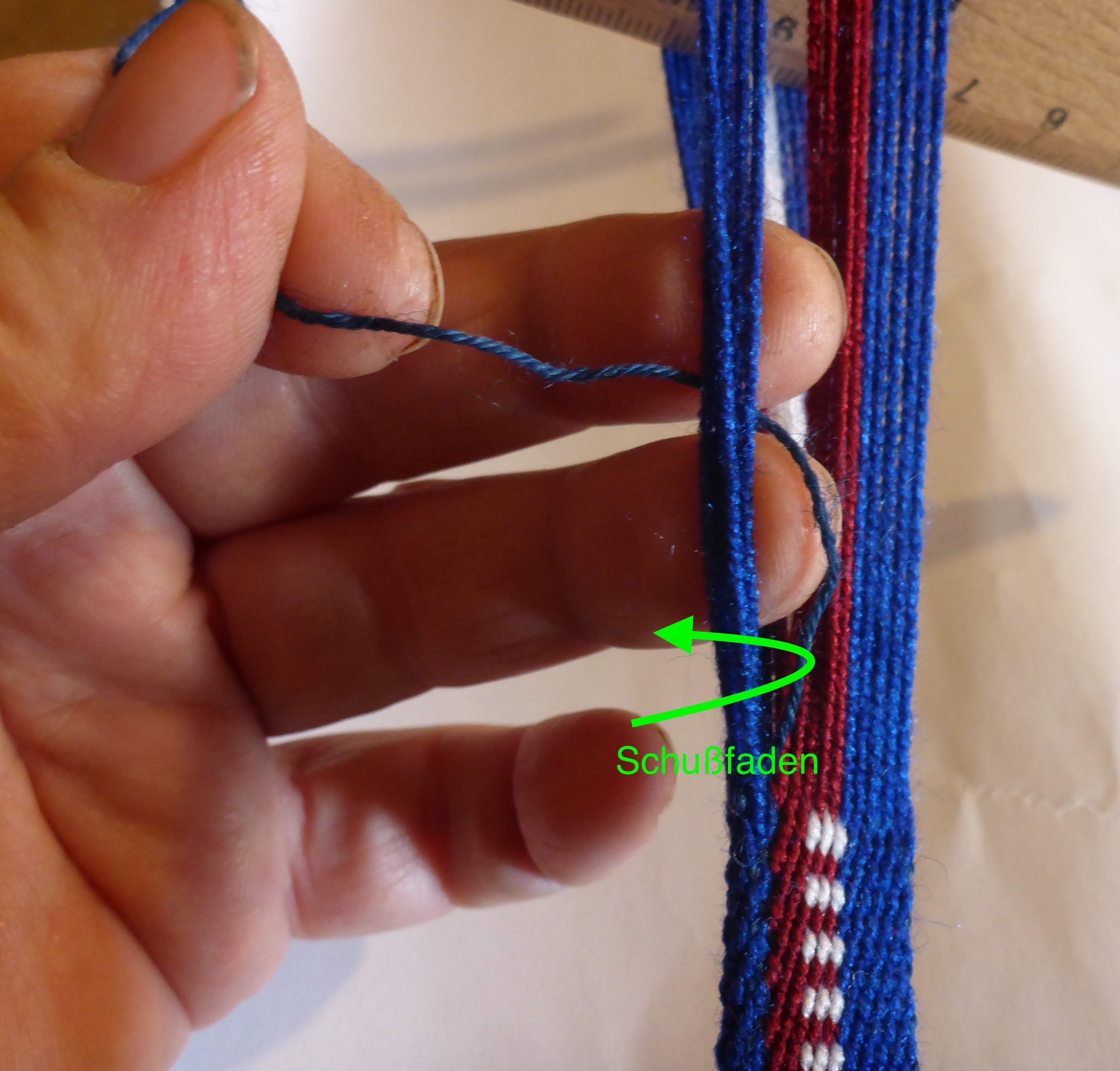

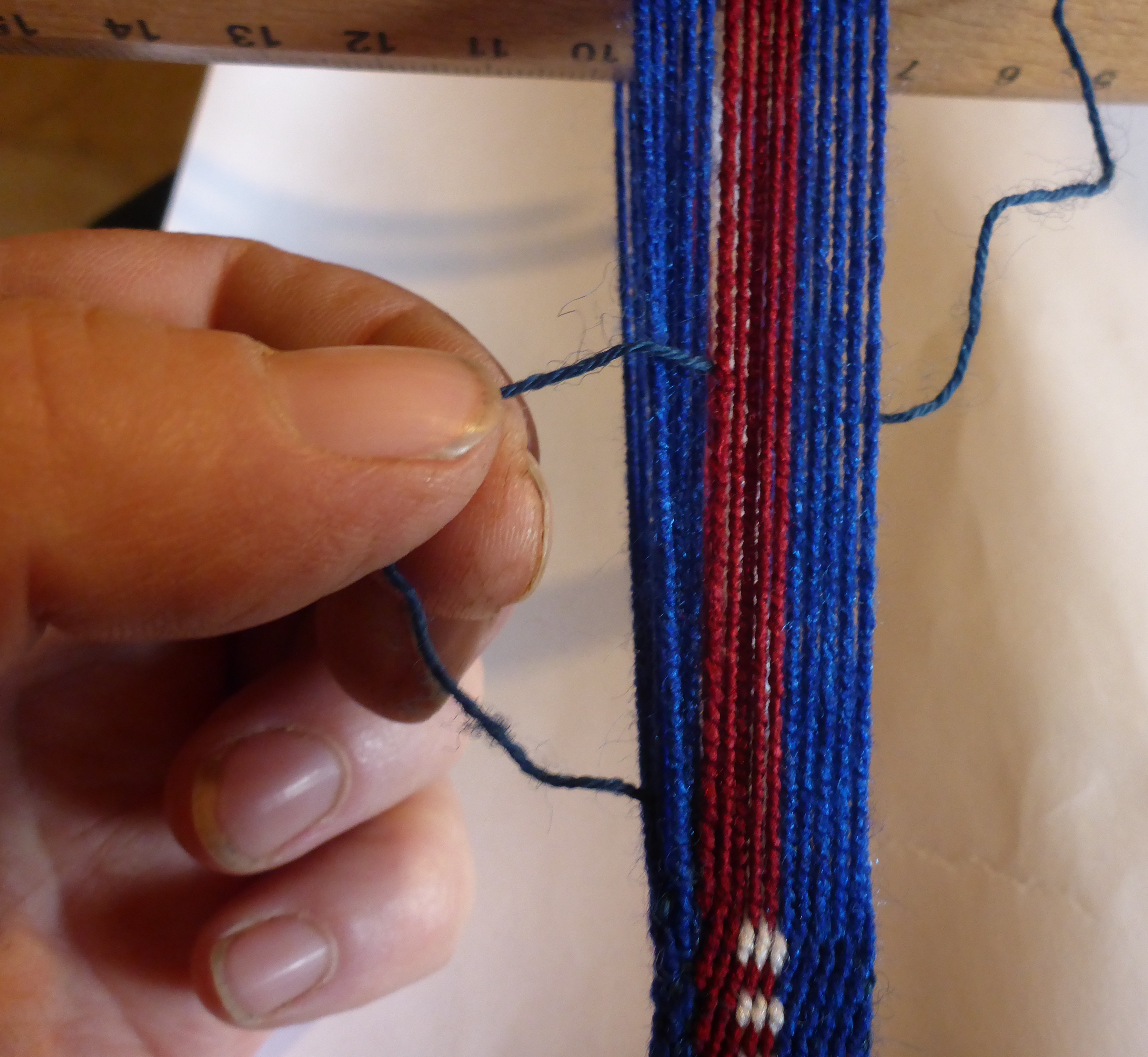

Also fängt man einfach mal an zu weben und zieht den linken Rand des Bandes nach oben rund:

Der Schußfaden ist links, also das Litzenfach öffnen

Randfäden separieren und Schußfaden von innen nach außen einlegen

Schußfaden oben über die Randfäden führen und in das Fach rechts davon einlegen; der Rand rollt sich so nach oben ein

Schußfaden leicht anziehen, Fach wechseln und noch einmal nachziehen

Schußfaden in das nun geöffnete Fach einfach einlegen; weiter wie oben

Das Ganze geht auch, wenn über den Rand ein Muster läuft, z.B. ein kleines Kettenmuster, was sehr einfach ist, wenn man für ein pebble-weave-Muster in der Mitte des Bandes sowieso schon zwei Musterlitzen hat. Da braucht man nichts extra einlesen.

Vorderseite

Rückseite

Randmuster

Bei diesem Band sieht man aber auch, was passiert, wenn man zu fest am Schußfaden zieht. Das Muster in der Mitte sieht sehr gestreckt aus, die verwendete nachgezwirnte Acrylwolle ist störrisch und macht es nicht besser.

Irgendwo habe ich schon gelesen, daß es die einfarbigen, direkt angewebten schlauchförmigen Gewebekanten auch bei traditionellen Textilien aus Südamerika gibt, allerdings nur an wenigen Orten. Wo genau das ist, muß ich noch herausbekommen.

Normalerweise werden zur Verstärkung und Verzierung von Gewebekanten bei traditionellen südamerikanischen Kettripsgeweben Bänder nach dem Weben um die Kante angenäht oder rund gezogene Bänder nachträglich mit einer extra Kette angewebt. Solche gerundeten Kanten sind, neben einfarbigen Ausführungen, gemustert, z.B. mit Ñawi Awapa oder Chichilla.

Sollte es funktionieren, z.B. Chichilla direkt anzuweben und warum macht man das dann nicht dort, wo es herkommt? Das wollte ich wissen!

Einer der Gründe, warum man die Kante in Südamerika nicht gleich mitwebt, ist, daß sie bei Tragetüchern und Ponchos einmal um das ganze Stück herumgeht, möglichst ohne Unterbrechung. Die Gewebekante des Tuchs wird dabei im Band eingeschlossen. Taschen kann man mit einer solchen Randverzierung an der Seite zusammennähen, das geht auch nicht gleich beim Weben.

Aber bei einem Gürtel könnte es gehen. Also habe ich eine Kette gemacht, der Bequemlichkeit halber mit Chichilla-Rändern, da dieses Muster mit Litzen gewebt wird.

Der Anfang war nicht einfach! Ich habe mit einem Schußfaden angefangen zu weben und natürlich erst einmal zu stark gezogen. Das sah nicht schön aus und so kam ich auf den Gedanken, die Kanten mit einem zweiten Schußfaden unabhängig von der Mitte des Bandes zu weben. Wenn man die Kanten mit diesem Faden gefühlvoll etwas schärfer anzieht, damit sie sich runden, beeinflußt man damit nicht so sehr das Band in der Mitte. Man braucht aber einige Zeit, ehe man das richtige Maß raus hat.

Vorderseite

Rückseite

Bis jetzt gibt es noch keine Probleme mit unterschiedlicher Spannung der Kettfäden an den Rändern und in der Mitte. Ich denke, zum Ende des Bandes hin kann das noch auftreten, dort erwarte ich, das die Randfäden weniger Spannung haben als der Rest, da durch sie nur ein Schußfaden verläuft. Aber das läßt sich lösen.

(1) Ulla Mannering & Lise Ræder Knudsen: Hammerum: The Find of the Century, NESAT XI, Verlag Marie Leidorf GmbH 2013

(2) Margarete Hald: Ancient Danish Textiles from Bogs and Burials, National Museum of Denmark, Aarhus University Press 1980