Das nachstehende Programm und das Anmeldeformular können heruntergeladen werden.

Das nachstehende Programm und das Anmeldeformular können heruntergeladen werden.

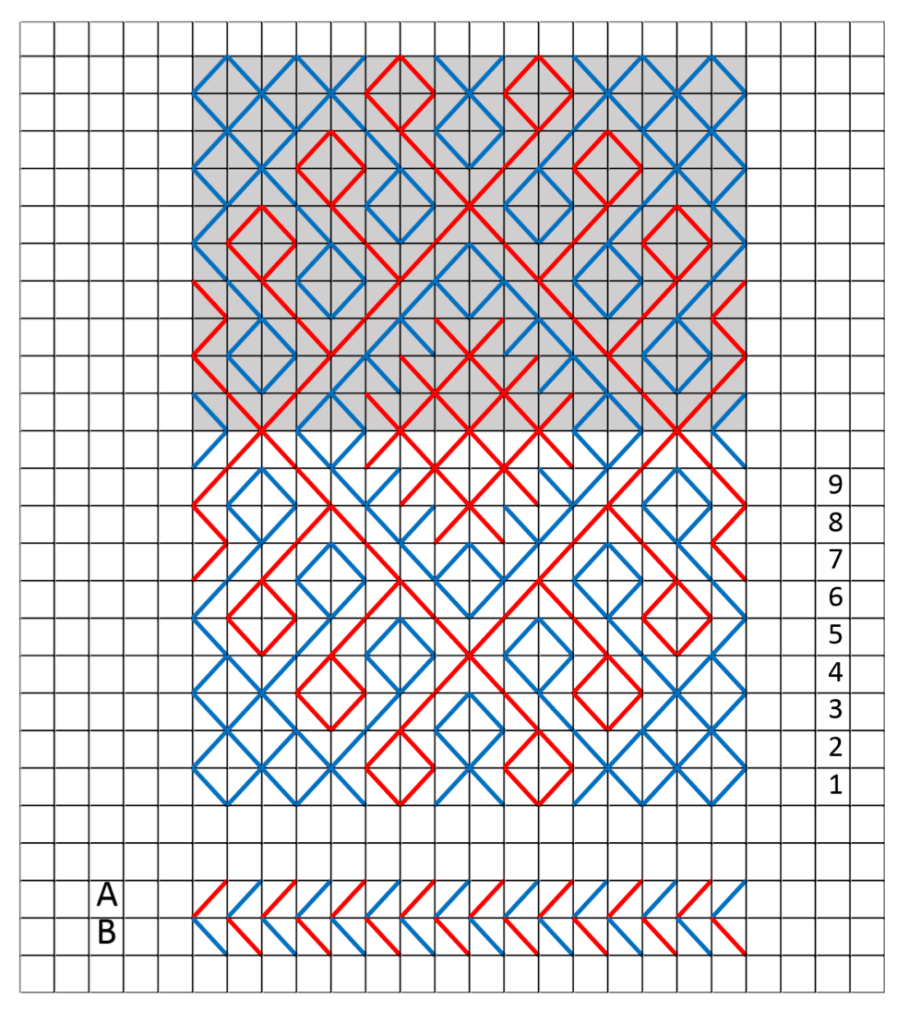

Diese Technik der Musterbildung ist in Europa nahezu unbekannt. Hier kreuzt man zwar auch Kettfäden, z.B. am Webstuhl, um eine Dreherbindung zu bekommen, das Ergebnis ist aber mehr Struktur als Muster. In Peru und Bolivien webt man ohne besondere Hilfsmittel mit dieser Technik Bänder für verschiedene Zwecke. Es ist eine der ersten Webtechniken, die Kinder dort erlernen.

Am 18. und 19 Januar 2025 möchte ich diese Technik in einem Webkurs im Museum „Die Weberei“ in Oederan vermitteln. Hier kann das Anmeldeformular und Kursprogramm heruntergeladen werden. Außerdem werde ich am 1. März 2025 diesen Kurs noch einmal in der Webschule Großschönau (hier) halten. Neben der Vermittlung der Technik gibt es im Kurs auch eine umfangreiche deutschsprachige Anleitung für die Teilnehmer.

Das sehr schöne Anleitungsbuch von Marieke Kranenburg aus den Niederlanden, das es bei Etsy auf Niederländisch und Englisch gibt, hat mich ein bißchen zum Spielen mit dieser Webtechnik gebracht. Die Muster, die in diesem Buch vorgestellt wurden, haben mich sehr an „Pebble Weave“, also an Komplementärmuster, erinnert. Voraussetzung zum Umsetzen dieser Muster in die Technik mit gekreuzten Kettfäden ist, daß die Muster an der Horizontalen gespiegelt sind.

Da ich in einem Post die Muster aus Q’ero beschrieben hatte, kam ich auf den Gedanken, diese streng symmetrischen Muster als crossed-warp zu weben. Komplementär sind sie dann nur noch in der Richtung der Kettfadenkreuzungen, was zu interessanten Effekten auf der Unterseite führt.

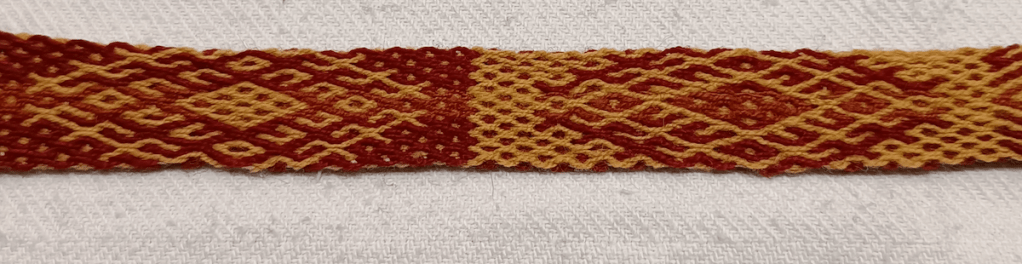

Das Band oben zeigt, für die Technik der gekreuzten Kettfäden stark vereinfacht, die Q’ero-Motive für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang.

Das Motiv für die Sonne am Mittag, was aus einer Hälfte Sonnenaufgang und einer Sonnenuntergang besteht, kann man mit der Technik der gekreuzten Kettfäden so nicht weben.

Aber ein ähnliches Muster, welches auch die Sonne am Mittag zeigt, geht, das Hatun-Inti-Motiv aus der Palma y Ramos Technik. Dieses enthält im Original horizontale Linien, die mit gekreuzten Kettfäden nicht möglich sind. Also wird das Muster vereinfacht und auf die geringere Kettfadenzahl angepaßt.

Um so ein komplexes Muster zu weben, muß man Reihen auf Stäbchen ablegen, in diesem Fall zehn Stück. Man braucht also Platz, bis ans Ende einer Kette schafft man es mit diesen Mustern nicht.

Das Band oben ist aus handgesponnener Wolle und mit Pflanzen sowie Cochenille gefärbt. Trotz der festen Verzwirnung mußte ich beim Weben sehr aufpassen, um nicht die Kettfäden zu ruinieren. Wenn man die Verflechtungen von den Stäbchen in Richtung der Weblinie bekommen möchte, nimmt man bei Wolle am besten jedes obenliegende Fadenpaar einzeln in beide Hände und zieht es nach oben, auseinander und zu sich hin. Damit verhaken sich die miteinander verdrehten Kettfäden beim Öffnen des Fachs nicht so. Bei glatter Baumwolle reicht es, das Stäbchen langsam zur Weblinie zu ziehen.

Bei den hier gezeigten Bändern wurden die Fäden in Vierergruppen (zwei Fadenpaare) miteinander verflochten. Es gibt aber noch eine Technik für das Verflechten von jeweils sechs Fäden, die Adele Cahlander 1978 in ihrem Artikel „Bolivian Tubular Edging and Crossed Warp Techniques“ als Einfassung für größere Webstücke, ähnlich einem ñawi awapa, aber als flaches Band, beschrieben hat. Diese möchte ich in einem nächsten Post beschreiben und eine Anleitung dafür geben.

Neugierig geworden? Hier sind noch ein paar Sachen zum Weiterlesen und Anschauen:

(1) Adele Cahlander, Marjorie Cason, Ann Houston: Bolivian Tubular Edging and Crossed-Warp Techniques; The Weavers Journal, Boulder, Colorado; 1978

(2) Marijke van Epen: Bandjes in kettingkruisen in Handwerk zonder Grenzen Nr. 2; 1995

(3) Marieke Kranenburg: Crossed warp technique on the inkle loom; PDF auf Etsy; August 2022

(4) Denise Y. Arnold, Elvira Espejo: The Andean Science of Weaving Structures and Techniques of Warp-faced Weaves; Thames & Hudson, London 2015

(5) https://www.fascinatingbraids.com/crossedwarp.html mit Anleitung (englisch) und Video

(6) https://www.bandweefblog.nl/2022/vinkje/ mit Link zum Etsy-Shop für (3)

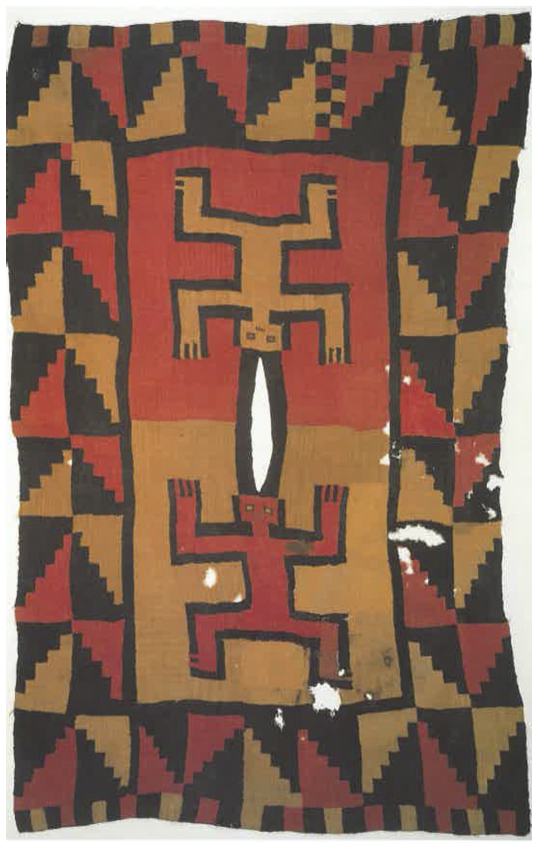

Partialkettengewebe – was für ein sperriges Wort -, so heißt Tiklla auf Deutsch. Auf Quechua ist es die Bezeichnung für eine spezielle Gewebeart, die an der vorspanischen südamerikanischen Pazifikküste und/oder im Andenraum erfunden wurde und weltweit einzigartig ist. Im Gegensatz zu in Europa und Asien gebräuchlichen Webarten gehen die Kettfäden hier nicht durch das ganze Webstück, sie sind mindestens an einer Stelle in der Horizontalen unterbrochen und wechseln die Farbe. Auf unseren heute benutzten Webrahmen und Webstühlen ist das bis auf wenige Ausnahmen kaum machbar, auf den in den Anden verwendeten einfachen Webgeräten aber schon.

Archäologische Funde aus Peru und Kolumbien belegen, daß es diese Gewebe seit ca. 300 n. Chr. gibt. Sie wurden oft aus Baumwolle gefertigt, zur Inka-Zeit auch aus Wolle von Alpaka und Vicuña. Ein Vorteil dieser Webart war, daß die Bewohner der heißen Küstenregionen am Pazifik dünne und flexible, leinenbindige Gewebe mit klar abgegrenzten Farbflächen herstellen konnten. Mit einem Schußrips hätte man zwar auch Farbflächen weben können, diese Gewebe werden aber viel dicker und steifer. Manche Gewebe aus vorspanischer Zeit sind mit einem kaum vorstellbaren Arbeitsaufwand entstanden, sie sind z.T. so kompliziert, daß sie nur mit der Nadel auf einem Fadengerüst gewebt wurden, wobei der Schußfaden zur Kette werden konnte und umgekehrt. Die Techniken mit Fadengerüst werden heute nicht mehr angewendet, der Name „Scaffold weave“ für Tiklla in englischsprachigen Publikationen beinhaltet aber noch das dafür notwendige „Gerüst“ .

Die Technik der unterbrochenen Kettfäden wurde bis in die Inka-Zeit hinein angewendet, das Aussehen dort aber auch häufig durch Bildwirkerei imitiert. Die Inka-Weber hatten gelernt, sehr feinfädige Textilien mit bis zu 100 Schußfäden pro cm (!) in Gobelintechnik herzustellen.

Tiklla war im letzten Jahrhundert in Peru kurz davor, in Vergessenheit zu geraten. Nur in abgelegenen, noch sehr traditionell lebenden Gemeinschaften wie bei den Bewohnern von Q’ero in den Hochanden und im bekannten Weberort Pitumarca hatte sich diese Technik erhalten.

John Cohen, ein US-amerikanischer Fotograf, Filmemacher und Musiker hat 1977 die Herstellung einer Kette für ein Tiklla-Tuch in der Gemeinde Q’ero fotografisch dokumentiert. Ein Teil seines Buches „Past. Present. Peru.“ ist der traditionellen Weberei im Peru Mitte des 20. Jahrhunderts gewidmet und enthält großartige Fotos und auf beiliegender DVD auch Videoaufnahmen über das Weben mit einfachsten Mitteln.

Die Weber aus Pitumarca haben Tiklla mit ihren Mantas zur Perfektion gebracht. Es werden nicht nur verschiedene Farbflächen in der unterbrochenen Kette gewebt, sondern es werden auch die Musterbereiche unterbrochen und farblich abgeändert.

Zum Verkauf an Touristen werden Tiklla-Gewebe mit Chakana-Design hergestellt, die oft in US-amerikanischen Schamanen-Shops landen. Naja, wenn es dem Erhalt des Handwerks hilft…

Die indigenen Bewohner Perus benutzen quadratische Tücher in Tiklla-Technik mit vier Farbflächen in Ritualen zu Ehren der Pachamama, der Apus und anderer göttlicher Wesen. Daran sollte man mit Respekt denken, wenn man so etwas in der Hand hat oder sich selber am Weben eines solchen Tuches versucht.

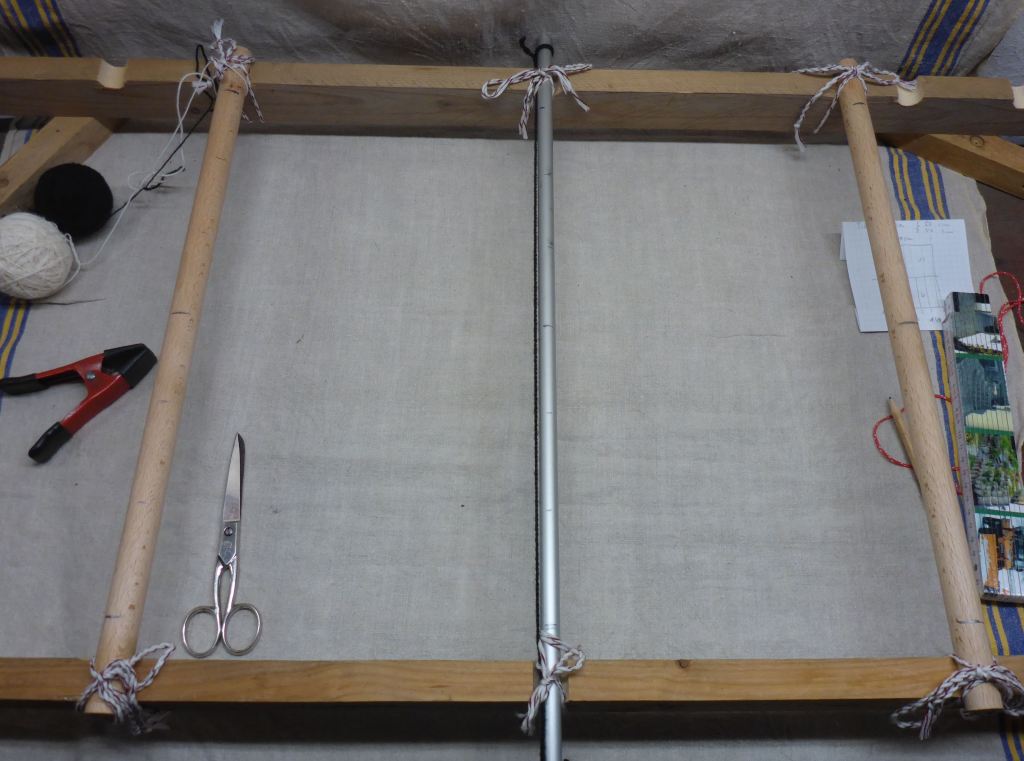

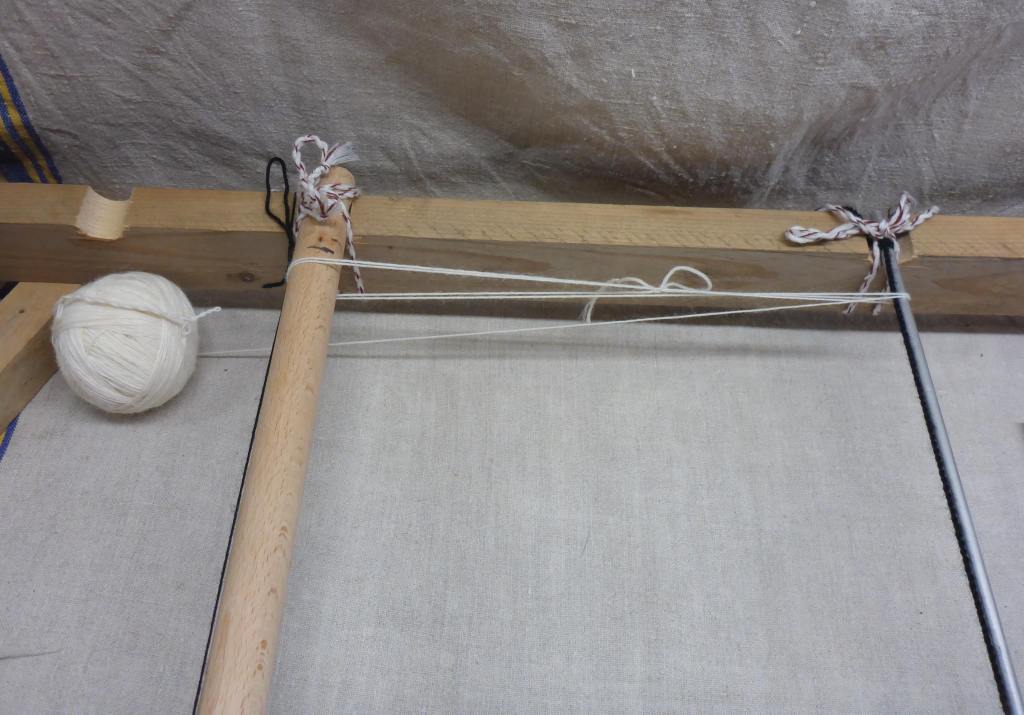

Traditionelle Tiklla-Gewebe haben vier feste Seiten, man braucht also Geduld. Die Kette wird mit Fadenkreuz (also in 8-Form) entweder auf einem an sechs Pflöcken am Boden befestigten Horizontalwebgrät geschärt oder auf einem speziell dafür angefertigten Gestell.

Die folgenden Bilder zeigen die einzelnen Schritte der Herstellung einer Kette für ein vierfarbiges kleines Tuch von 50 cm Länge und 40 cm Breite.

In Peru sind beim Schären einer Kette zwei oder drei Frauen beteiligt, das geht wesentlich einfacher und schneller, als wenn man sich alleine mit Klammern als dritte Hand behelfen muß.

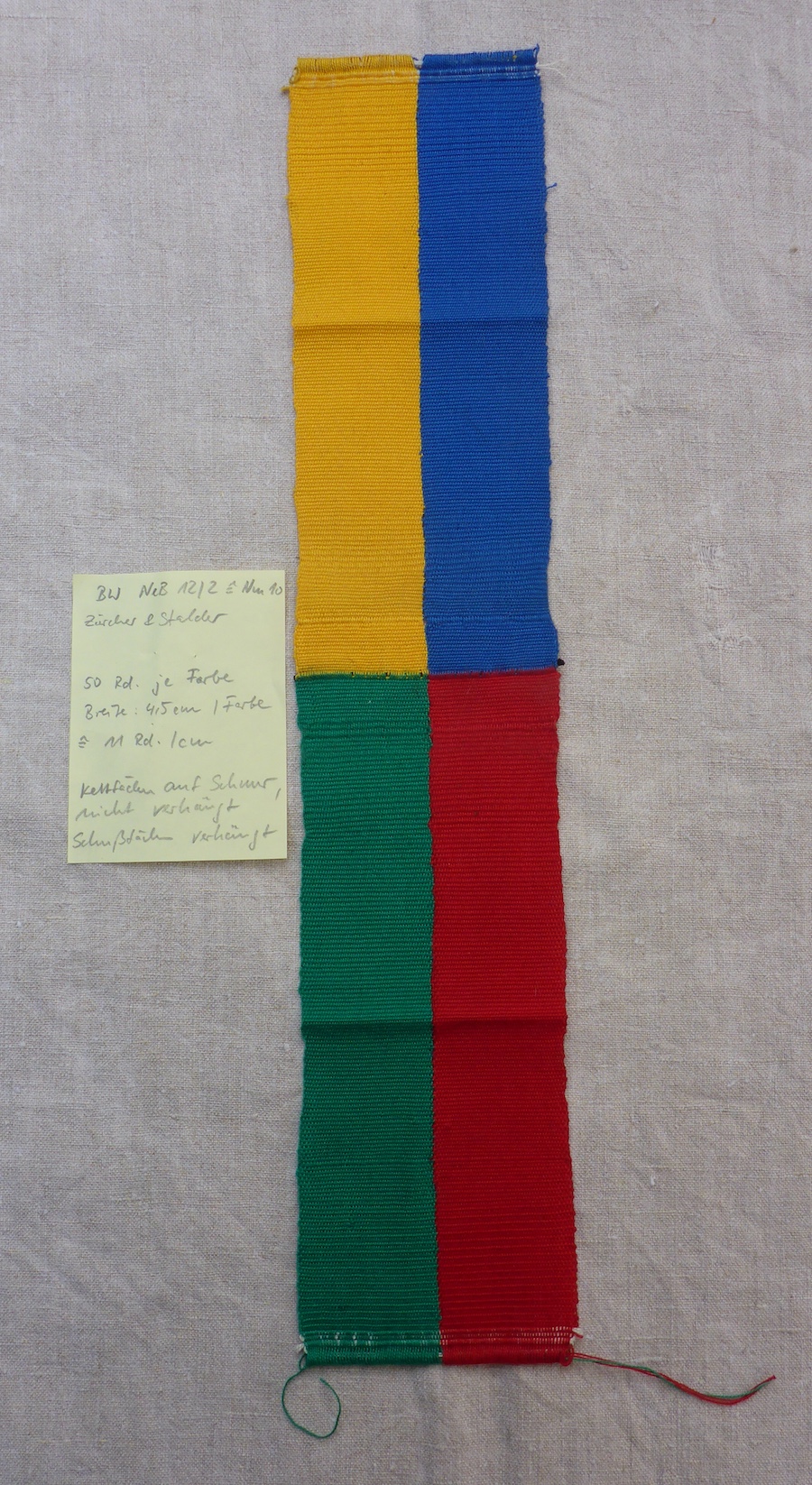

Bei dem Tuch oben wurden die Kettfäden nicht so dicht gesetzt, daß sie den Schußfaden völlig verdecken. Die Schußfäden gehen daher jeweils nur bis zur Mitte des Webstücks, sind dort an ihrem Umkehrpunkt ineinander verhängt und haben die gleiche Farbe wie die Kettfäden.

Bei einer Unterbrechung des Kettfadenverlaufs braucht man für die Fachbildung auf jedem Kettfadenabschnitt einen Litzenstab und eine Fachrolle, man muß also mindestens zwei Litzenstäbe einziehen.

Hat man die Kette an den Stäben des Gurtwebgeräts befestigt und die Litzen angebracht, webt man zunächst von jedem Stab aus ein Stück an. Der Stab, der die Unterbrechung der Kette und die Trennschnur hält, bleibt erst einmal in der Kette. Man kann ihn direkt nach dem Anweben entfernen oder auch erst die Hälfte des Kettabschnitts weben und ihn dann herausziehen. Die Schnur bleibt dabei natürlich drin! Bei Baumwolle ist es besser, den Stab gleich nach dem Anweben herauszunehmen, um horizontale Rippen im Gewebe durch das Gleiten der Kettfäden um den glatten Trennstab zu vermeiden. Ist der Trennstab herausgenommen, webt man von der Mitte, also von der Schnur aus, nach beiden Seiten an. Die auf der Schnur liegenden äußeren Kettfadenschlaufen haben die Tendenz, nach außen wegzurutschen, also die Schnur lang genug machen. Die Schnurenden werden im ersten Fach beim Anweben auf der Schnur mit eingelegt und sichen so die außenliegenden Schlaufen der Kettfäden.

Ein Muster, das in der Mitte des Tuches gut zu sehen sein soll, beginnt man direkt an der Schnur. Die Enden an den Kettbäumen werden nur 1 cm angewebt, um die richtige Breite des Gewebes einzustellen. Eventuell verwendet man einen Schußfaden, den man später wieder leicht entfernen kann. Danach wird das Gewebe gedreht und man webt von der Schnur aus nach den Enden zu. Beim Original des Tuchs im folgenden Beispiel waren die Altvorderen clever: statt von der Mitte bis ganz zum Ende am Kettbaum zu weben, haben sie das Ende mit einem Band in Zwirnbindung versehen. Das läßt sich auf dem letzten Zentimeter besser anbringen, als wenn man bei einer Fadenstärke von ca. Nm10 und reichlich 1000 Fäden auf 40 cm Breite mit der Nadel weben muß.

Dieses kleine Tuch hat mir so gefallen, daß ich versuchen möchte, es nachzuweben. Die Muster konnte ich trotz der unscharfen Fotos aus dem Internet einigermaßen rekonstruieren.

Ein brauchbares Wollgarn in den entsprechenden Farben zu finden war schwierig. Kein dünnes Wollgarn, was hier in Deutschland erhältlich ist, erfüllt die Anforderungen für das Weben mit den hohen Fadendichten eines Kettripses. Es lief wieder auf Nachzwirnen heraus, das Garn ist Kammgarn 20/2 von Garnhuset i Kinna aus Schweden, hier erhältlich bei Swedenform. Zum Glück braucht man nicht viel Garn für so ein Tuch, so daß das Nachzwirnen schnell erledigt war.

Da das hier verwendete dünne Wollgarn für mich neu war, habe ich zunächst einige Proben gewebt, um zu sehen, ob dieses Garn das Weben mit hoher Fadendichte aushält.

Bei der Probe im linken Bild wird der Schußfaden noch gut abgedeckt, das Garn löst sich aber während des Webens zusehends auf. Verringert man die Fadendichte so wie im mittleren Bild, widersteht das Garn länger den Belastungen, der Schußfaden macht sich aber im Musterbereich unangenehm bemerkbar. Das Garn für die Probe im rechten Bild habe ich auf dem Spinnrad moderat nachgezwirnt, es ist noch weit entfernt von den drahtartigen Fäden, die die Andenweberinnen benutzen. Das hat am besten funktioniert, die Fäden haben bis zum Schluß gehalten, es gab keinen Abrieb in den Litzen und die Fächer ließen sich für einen Kettrips aus Wolle ordentlich öffnen. Dieses Garn und Fadendichte habe ich dann für das Tiklla-Tuch verwendet.

Zum Weberforum am 11. Juni 2023 in Oederan möchte ich in einem Workshop für an dieser Technik interessierte Weberinnen und Weber näher erläutern, wie man Tiklla webt. Gezeigt werden das Prinzip des Schären der Kette auf einem Gestell, die Herstellung einer Tiklla-Kette für einen Salusso-Webrahmen („Kleiner Italiener“) und das Entfernen des Trennstabes und Anweben auf der Schnur bei einer bereits angefangenen gemusterten Kette auf dem Gurtwebgerät. Ich würde mich freuen, wenn bei diesem Workshop eine fruchtbare Diskussion entsteht, wie man diese außergewöhnliche Technik auch auf den hier gebräuchlichen Webgeräten anwenden kann.

Einiges hat sich geändert und ist nicht so gelaufen wie geplant. Die Vorbereitungen für den Museumstag im Mai und das Weberforum Mitte Juni waren für die Katz, da die Politik entschieden hat, daß Menschen sich nicht oder nur eingeschränkt treffen dürfen.

Zum Weberforum wollte ich das Weben mit unterbrochenen Kettfäden (tiklla) zeigen, so ist es nur bei einem Probestück mit dem neuen Baumwollgarn Nm10 geblieben.

Der Kurs zum Brettchenweben in Oederan, an dem ich Ende März teilnehmen wollte, ist wegen zu wenig Interessenten ausgefallen, also habe ich selbst etwas herumprobiert.

Vielleicht wird es nächstes Jahr besser, Ende Januar möchte ich im Museum Oederan einen Kurs zur Broschiertechnik auf Kettripsbändern halten. Diese Mustertechnik ist sehr einfach, man kann zum Anfang viele der zahllosen im Internet kursierenden Kreuzstichvorlagen verwenden. Das grüne Band im Bild unten ist kein reiner Kettrips, da sich das Blumenmuster sonst zu sehr in die Länge gezogen hätte.

Den Kurs werde ich allerdings nur halten, wenn die aktuellen Repressalien bis dahin abgeschafft sind und ich mit unverhülltem Gesicht vor die Teilnehmer treten kann.

Die derzeitige Politik und das Verhalten vieler Mitmenschen kommen mir vor, als hätte man aus dem Hexenwahn der Frühen Neuzeit nicht wirklich was gelernt. Damals wurden, bedingt durch krisenhafte Situationen, aus überschießender Angst und Panik heraus mit Hilfe der weltlichen Macht und gestützt auf den Stand der damaligen Wissenschaft physische Existenzen von Menschen vernichtet, heute sind es “nur” materielle. Als man den Irrtum in späterer Zeit erkannte, war bereits ein nicht wiedergutzumachender Schaden angerichtet. Allerdings hatten auch einige Personen die Umstände genutzt, um ihre Schäfchen ins Trockne zu bringen. Meiner Meinung nach lohnt es sich, einmal darüber nachzudenken…

Handspinnen wirkt etwas wie aus der Zeit gefallen. Dafür gibt es doch schon lange Maschinen, oder?

Manchmal braucht man aber ein spezielles Garn, was es nicht zu kaufen gibt, sei es wegen der Farbe, des Materials oder seiner mechanischen Eigenschaften. Bei den Wollgarnen zum Weben mit dem backstrap loom ist es vor allem die Festigkeit, Elastizität und glatte Oberfläche, die gewöhnliches Strickgarn und auch viele Webgarne nicht haben.

Spinn-Anfänger und sehr gern auch Leute, die die Grundlagen des Handspinnens schon beherrschen und jetzt das Garn für ein spezielles Projekt herstellen wollen, sind eingeladen, am 07. und 08. März 2020 meinen Spinnkurs im Museum Oederan zu besuchen.

Hier noch einige Informationen zum Kurs:

Am ersten Tag beschäftigen wir uns zunächst mit den Fasern und ihren Eigenschaften. Da die meisten Spinnanfänger mit Schafwolle beginnen, liegt der Schwerpunkt dieses Kursabschnitts auf deren Aufbereitung zum Spinnen und den verschiedenen Grundtypen der Schafwolle, die wesentliche Eigenschaften des fertigen Garnes bestimmen. Dann geht es gleich an die Praxis, die Teilnehmer lernen den Umgang mit Handspindel und/oder Spinnrad und spinnen ihr erstes eigenes Garn. Kursteilnehmer mit Vorkenntnissen im Handspinnen können an diesem Tag zu ihren individuellen Fragen und Lernwünschen unterstützt werden, ein Austausch per E-Mail dazu vor dem Kurs wäre gut, damit entsprechende Materialien und Werkzeuge vorhanden sind.

Der zweite Tag dient der Festigung der vorher erlernten handwerklichen Fähigkeiten und es werden Kenntnisse über die gezielte Beeinflussung der Garneigenschaften durch Materialauswahl, Faservorbereitung und Spinntechnik vermittelt. Diese Dinge können nach dem theoretischen Teil in der Praxis ausprobiert werden.

Eigene funktionsfähige Spinnräder oder Handspindeln können gern mitgebracht werden. Verschiedene Sorten Wolle zum Üben sind vorhanden, der Materialverbrauch wird am Ende des Kurses individuell abgerechnet.

Wie ich vor einiger Zeit in diesem Post schon angekündigt hatte, findet Ende Januar im Museum Oederan ein Kurs zum Weben in der Baltischen Technik statt. Damit das Ganze am Anfang nicht so schwierig ist, beginnen wir mit nur wenigen Musterfäden und weben ein Band mit Mustern aus dem früheren Ostpreussen. Die Kursteilnehmer erhalten Mustervorlagen, aus denen sie ihr erstes Webmuster auswählen können.

Da der Kurs über zwei Tage geht, ist genügend Zeit, auch über andere Ausführungen dieser Technik zu sprechen, zum Beispiel, wie man die Muster auf dem Inkle Loom webt oder bei breiteren Geweben mit Schnurlitzen oder Schäften auf dem Webstuhl arbeitet.

Anmelden kann man sich im Museum „Die Weberei“ in Oederan mit diesem Formular: Anmeldung Kurse 2020

Einen Übersicht über die weiteren vom Museum angebotenen Kurse gibt es hier: Kurse 2020

Ein Besuch im Museum in Oederan lohnt sich auf jeden Fall auch einfach mal so, vor allem mit Kindern, für die es auch spezielle Angebote gibt. Viele der ausgestellten Webstühle sind voll funktionsfähig und nach Absprache und einem kleinen Obolus können einige bei entsprechenden Vorkenntnissen auch für eigene Projekte genutzt werden.

Wenn man mit der Baltischen Technik nicht nur Bänder und Gürtel weben möchte, kann man sie auch gut in breitere Webstücke integrieren. Ich webe damit gerade einen Schal aus Alpakawolle mit einem Motiv aus den Anden, es heißt „Ch’aska“, Quechua für Venus bzw. den Morgen- oder Abendstern.

Für den Schal habe ich gekaufte Alpaka-Strickwolle (blau, 400m/100g) stark nachgezwirnt, da sich sonst die weiche Strickwolle beim Weben von Kettrips auflöst. Die Farbtöne für den Musterbereich sind natürliche Farben der Alpakas und in der Stärke passend zur blauen Wolle handgesponnen. Der Schußfaden ist aus weicher Wolle zum Stricken, damit der Schal sich nach dem Weben nicht so stark verzieht und das Gewebe außerdem nicht bretthart wird. Ravelry-Nutzer können hier noch einige Details zum Projekt erfahren.

Das Weben von Alpakawolle auf dem backstrap loom ist nicht ganz einfach, da die Wolle haarig ist und die Kettfäden durch die hohe Fadendichte aneinander hängen bleiben. Deswegen habe ich -im Gegensatz zu einem reinen Kettrips- die Fäden beim Anweben mit Hilfe der Kreuzstäbe ein wenig auf Abstand gesetzt, beim genauen Hinsehen scheint der Schußfaden in den blauen Bereichen etwas durch. In der englischsprachigen Literatur bezeichnet man das als „warp-predominant“. Es gibt unterschiedliche Ansichten darüber, ob das bei traditionellen Kettrips-Textilien aus den Anden ein Zeichen minderer Qualität ist oder nicht. Es erleichtert auf jeden Fall den Fachwechsel sehr und wird von den Webern in Peru auch für Webstücke zum Eigengebrauch angewendet, nicht nur für schnell und billig hergestellte Sachen zum Verkauf an Touristen. Die weniger dichte Lage der Kettfäden mindert die Steifigkeit des Gewebes, die zwar bei einer Tasche oder einem Tragetuch durchaus erwünscht sein kann, bei einem Schal aber nicht. Meiner Meinung nach kommt es darauf an, wofür das Webstück später verwendet werden soll.

By Laverne Waddington. My weaving , my inspiration, tutorials and more........