Partialkettengewebe – was für ein sperriges Wort -, so heißt Tiklla auf Deutsch. Auf Quechua ist es die Bezeichnung für eine spezielle Gewebeart, die an der vorspanischen südamerikanischen Pazifikküste und/oder im Andenraum erfunden wurde und weltweit einzigartig ist. Im Gegensatz zu in Europa und Asien gebräuchlichen Webarten gehen die Kettfäden hier nicht durch das ganze Webstück, sie sind mindestens an einer Stelle in der Horizontalen unterbrochen und wechseln die Farbe. Auf unseren heute benutzten Webrahmen und Webstühlen ist das bis auf wenige Ausnahmen kaum machbar, auf den in den Anden verwendeten einfachen Webgeräten aber schon.

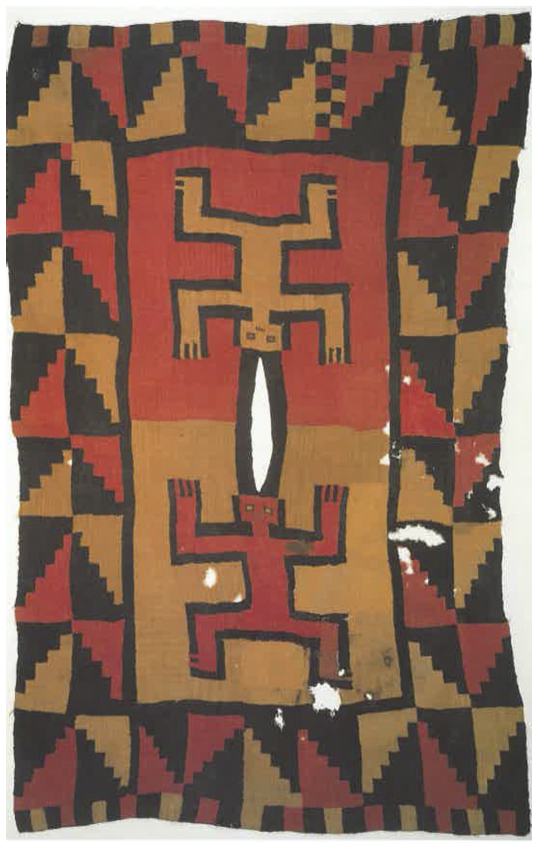

Archäologische Funde aus Peru und Kolumbien belegen, daß es diese Gewebe seit ca. 300 n. Chr. gibt. Sie wurden oft aus Baumwolle gefertigt, zur Inka-Zeit auch aus Wolle von Alpaka und Vicuña. Ein Vorteil dieser Webart war, daß die Bewohner der heißen Küstenregionen am Pazifik dünne und flexible, leinenbindige Gewebe mit klar abgegrenzten Farbflächen herstellen konnten. Mit einem Schußrips hätte man zwar auch Farbflächen weben können, diese Gewebe werden aber viel dicker und steifer. Manche Gewebe aus vorspanischer Zeit sind mit einem kaum vorstellbaren Arbeitsaufwand entstanden, sie sind z.T. so kompliziert, daß sie nur mit der Nadel auf einem Fadengerüst gewebt wurden, wobei der Schußfaden zur Kette werden konnte und umgekehrt. Die Techniken mit Fadengerüst werden heute nicht mehr angewendet, der Name „Scaffold weave“ für Tiklla in englischsprachigen Publikationen beinhaltet aber noch das dafür notwendige „Gerüst“ .

Die Technik der unterbrochenen Kettfäden wurde bis in die Inka-Zeit hinein angewendet, das Aussehen dort aber auch häufig durch Bildwirkerei imitiert. Die Inka-Weber hatten gelernt, sehr feinfädige Textilien mit bis zu 100 Schußfäden pro cm (!) in Gobelintechnik herzustellen.

Tiklla war im letzten Jahrhundert in Peru kurz davor, in Vergessenheit zu geraten. Nur in abgelegenen, noch sehr traditionell lebenden Gemeinschaften wie bei den Bewohnern von Q’ero in den Hochanden und im bekannten Weberort Pitumarca hatte sich diese Technik erhalten.

John Cohen, ein US-amerikanischer Fotograf, Filmemacher und Musiker hat 1977 die Herstellung einer Kette für ein Tiklla-Tuch in der Gemeinde Q’ero fotografisch dokumentiert. Ein Teil seines Buches „Past. Present. Peru.“ ist der traditionellen Weberei im Peru Mitte des 20. Jahrhunderts gewidmet und enthält großartige Fotos und auf beiliegender DVD auch Videoaufnahmen über das Weben mit einfachsten Mitteln.

Die Weber aus Pitumarca haben Tiklla mit ihren Mantas zur Perfektion gebracht. Es werden nicht nur verschiedene Farbflächen in der unterbrochenen Kette gewebt, sondern es werden auch die Musterbereiche unterbrochen und farblich abgeändert.

Zum Verkauf an Touristen werden Tiklla-Gewebe mit Chakana-Design hergestellt, die oft in US-amerikanischen Schamanen-Shops landen. Naja, wenn es dem Erhalt des Handwerks hilft…

Die indigenen Bewohner Perus benutzen quadratische Tücher in Tiklla-Technik mit vier Farbflächen in Ritualen zu Ehren der Pachamama, der Apus und anderer göttlicher Wesen. Daran sollte man mit Respekt denken, wenn man so etwas in der Hand hat oder sich selber am Weben eines solchen Tuches versucht.

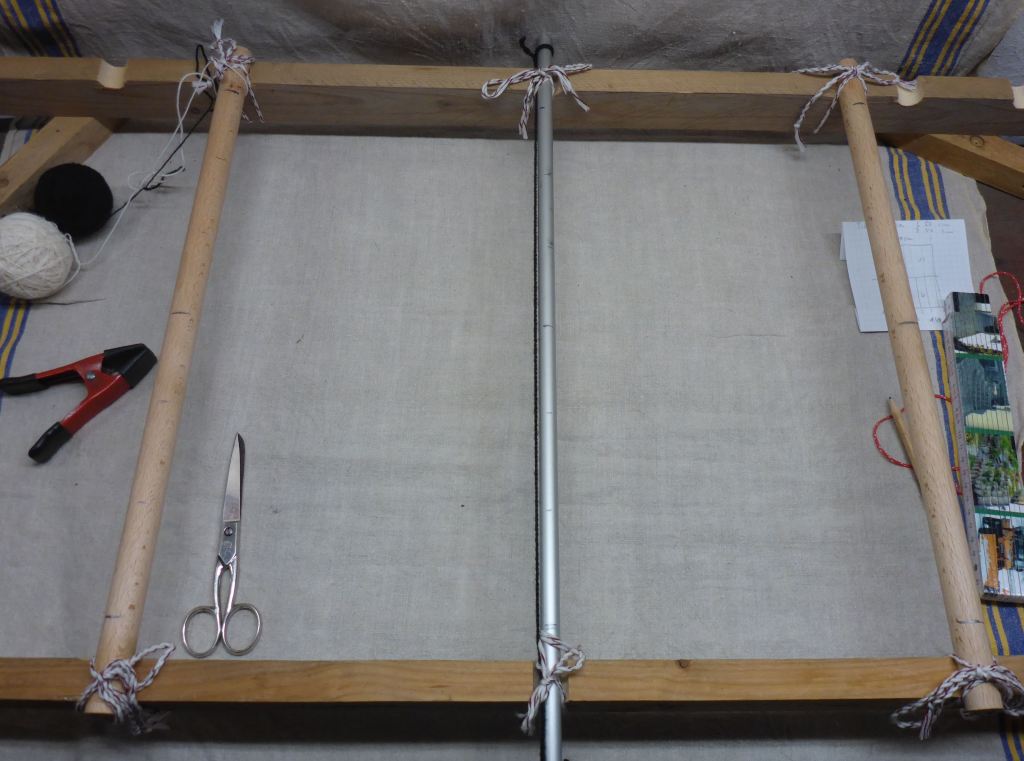

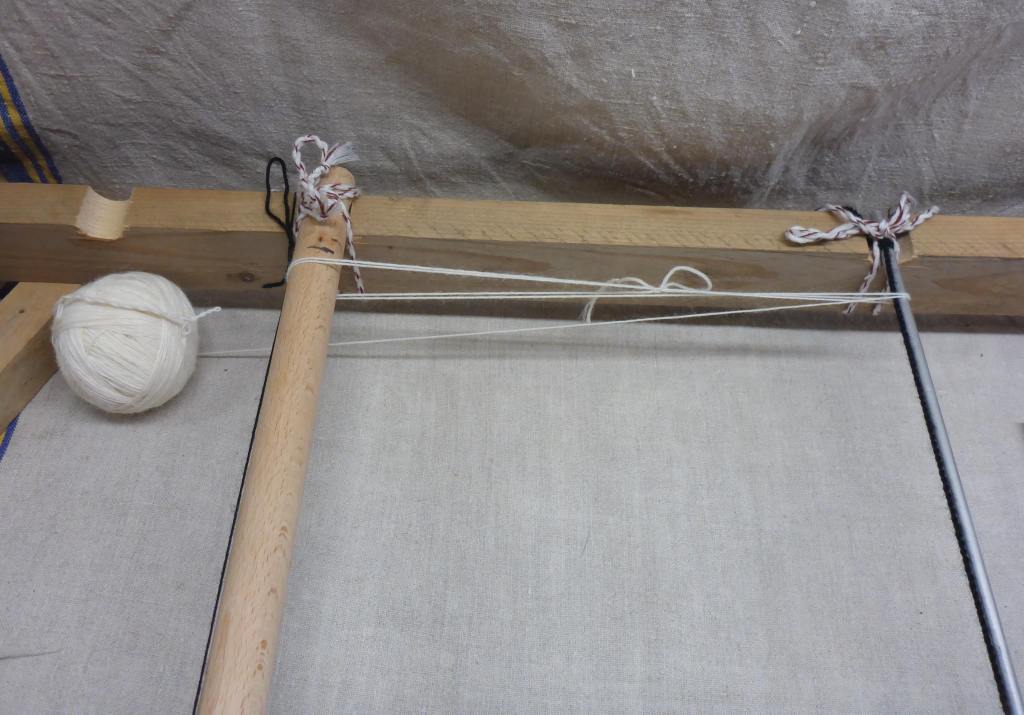

Traditionelle Tiklla-Gewebe haben vier feste Seiten, man braucht also Geduld. Die Kette wird mit Fadenkreuz (also in 8-Form) entweder auf einem an sechs Pflöcken am Boden befestigten Horizontalwebgrät geschärt oder auf einem speziell dafür angefertigten Gestell.

Die folgenden Bilder zeigen die einzelnen Schritte der Herstellung einer Kette für ein vierfarbiges kleines Tuch von 50 cm Länge und 40 cm Breite.

In Peru sind beim Schären einer Kette zwei oder drei Frauen beteiligt, das geht wesentlich einfacher und schneller, als wenn man sich alleine mit Klammern als dritte Hand behelfen muß.

Bei dem Tuch oben wurden die Kettfäden nicht so dicht gesetzt, daß sie den Schußfaden völlig verdecken. Die Schußfäden gehen daher jeweils nur bis zur Mitte des Webstücks, sind dort an ihrem Umkehrpunkt ineinander verhängt und haben die gleiche Farbe wie die Kettfäden.

Bei einer Unterbrechung des Kettfadenverlaufs braucht man für die Fachbildung auf jedem Kettfadenabschnitt einen Litzenstab und eine Fachrolle, man muß also mindestens zwei Litzenstäbe einziehen.

Hat man die Kette an den Stäben des Gurtwebgeräts befestigt und die Litzen angebracht, webt man zunächst von jedem Stab aus ein Stück an. Der Stab, der die Unterbrechung der Kette und die Trennschnur hält, bleibt erst einmal in der Kette. Man kann ihn direkt nach dem Anweben entfernen oder auch erst die Hälfte des Kettabschnitts weben und ihn dann herausziehen. Die Schnur bleibt dabei natürlich drin! Bei Baumwolle ist es besser, den Stab gleich nach dem Anweben herauszunehmen, um horizontale Rippen im Gewebe durch das Gleiten der Kettfäden um den glatten Trennstab zu vermeiden. Ist der Trennstab herausgenommen, webt man von der Mitte, also von der Schnur aus, nach beiden Seiten an. Die auf der Schnur liegenden äußeren Kettfadenschlaufen haben die Tendenz, nach außen wegzurutschen, also die Schnur lang genug machen. Die Schnurenden werden im ersten Fach beim Anweben auf der Schnur mit eingelegt und sichen so die außenliegenden Schlaufen der Kettfäden.

Ein Muster, das in der Mitte des Tuches gut zu sehen sein soll, beginnt man direkt an der Schnur. Die Enden an den Kettbäumen werden nur 1 cm angewebt, um die richtige Breite des Gewebes einzustellen. Eventuell verwendet man einen Schußfaden, den man später wieder leicht entfernen kann. Danach wird das Gewebe gedreht und man webt von der Schnur aus nach den Enden zu. Beim Original des Tuchs im folgenden Beispiel waren die Altvorderen clever: statt von der Mitte bis ganz zum Ende am Kettbaum zu weben, haben sie das Ende mit einem Band in Zwirnbindung versehen. Das läßt sich auf dem letzten Zentimeter besser anbringen, als wenn man bei einer Fadenstärke von ca. Nm10 und reichlich 1000 Fäden auf 40 cm Breite mit der Nadel weben muß.

Dieses kleine Tuch hat mir so gefallen, daß ich versuchen möchte, es nachzuweben. Die Muster konnte ich trotz der unscharfen Fotos aus dem Internet einigermaßen rekonstruieren.

Ein brauchbares Wollgarn in den entsprechenden Farben zu finden war schwierig. Kein dünnes Wollgarn, was hier in Deutschland erhältlich ist, erfüllt die Anforderungen für das Weben mit den hohen Fadendichten eines Kettripses. Es lief wieder auf Nachzwirnen heraus, das Garn ist Kammgarn 20/2 von Garnhuset i Kinna aus Schweden, hier erhältlich bei Swedenform. Zum Glück braucht man nicht viel Garn für so ein Tuch, so daß das Nachzwirnen schnell erledigt war.

Da das hier verwendete dünne Wollgarn für mich neu war, habe ich zunächst einige Proben gewebt, um zu sehen, ob dieses Garn das Weben mit hoher Fadendichte aushält.

Bei der Probe im linken Bild wird der Schußfaden noch gut abgedeckt, das Garn löst sich aber während des Webens zusehends auf. Verringert man die Fadendichte so wie im mittleren Bild, widersteht das Garn länger den Belastungen, der Schußfaden macht sich aber im Musterbereich unangenehm bemerkbar. Das Garn für die Probe im rechten Bild habe ich auf dem Spinnrad moderat nachgezwirnt, es ist noch weit entfernt von den drahtartigen Fäden, die die Andenweberinnen benutzen. Das hat am besten funktioniert, die Fäden haben bis zum Schluß gehalten, es gab keinen Abrieb in den Litzen und die Fächer ließen sich für einen Kettrips aus Wolle ordentlich öffnen. Dieses Garn und Fadendichte habe ich dann für das Tiklla-Tuch verwendet.

Zum Weberforum am 11. Juni 2023 in Oederan möchte ich in einem Workshop für an dieser Technik interessierte Weberinnen und Weber näher erläutern, wie man Tiklla webt. Gezeigt werden das Prinzip des Schären der Kette auf einem Gestell, die Herstellung einer Tiklla-Kette für einen Salusso-Webrahmen („Kleiner Italiener“) und das Entfernen des Trennstabes und Anweben auf der Schnur bei einer bereits angefangenen gemusterten Kette auf dem Gurtwebgerät. Ich würde mich freuen, wenn bei diesem Workshop eine fruchtbare Diskussion entsteht, wie man diese außergewöhnliche Technik auch auf den hier gebräuchlichen Webgeräten anwenden kann.