Palme und Zweige – das erinnert doch zuerst an den Palmsonntag (spanisch: domingo de ramos) und nicht an eine Webtechnik. Aber so heißt eine Mustertechnik aus Peru, bei der die Fäden für ein zweifarbiges Komplementärgewebe auf eine spezielle Art und Weise eingezogen werden.

Das erste Mal fielen mir die Muster in einem Buch von Nilda Callañaupa Alvarez (2) auf. Dort ist nur ein Teil eines Musters abgebildet, aber die klare Linienführung und Regelmäßigkeit im Aufbau sowie die augenscheinlich sehr hohe Fadenzahl haben mich neugierig gemacht. Verwirrend war allerdings die Schreibweise in dem Buch: „Palmay Ramos“, dafür gab es keine richtige Übersetzung, weder auf Spanisch noch Quechua. Also ein bißchen suchen, im Internet wurde ich schnell fündig, in der Zeitschrift Andina aus Peru gab es einen Artikel über die Aufnahme der traditionellen Webtechniken aus Pitumarca in das Nationale Kulturerbe Perus.

Aus dem Artikel in (3): Otra técnica es la de palma y ramos, cuyo nombre deriva de que el tejido resultante sea usado en la Pascua. Esta técnica es urdida con dos o tres colores de hilos dispuestos en cinco pares por fila, dando un total desde 25 hasta más de 150 pares, incluyendo hasta dos tramas. La técnica se caracteriza por contener el motivo del hatun inti o sol de soles, en referencia a la figura del Inca, empleada desde la época colonial.

Übersetzung: Eine andere Technik ist Palma y Ramos, deren Name von der Tatsache herrührt, dass das entsprechende Gewebe zu Ostern verwendet wird. Bei dieser Technik werden zwei- oder dreifarbige Fäden in fünf Paaren pro Gruppe gewebt, was insgesamt 25 bis mehr als 150 Paare ergibt, einschließlich bis zu zwei Schussfäden. Die Technik zeichnet sich dadurch aus, dass sie das Motiv des Hatun Inti oder der Großen Sonne enthält, in Anlehnung an die seit der Kolonialzeit verwendete Figur des Inka.

Das war spannend, eigentlich weben nur die Menschen aus Q’ero große Sonnenmotive, dachte ich bisher. Pitumarca ist ca. 60 km Luftlinie entfernt von Q’ero, dazwischen liegt ein hoher Gebirgsabschnitt. Noch interessanter war, daß offensichtlich der Einzug der Fäden bei den dreifarbigen Geweben aus Q’ero dem der zweifarbigen Palma-y-Ramos-Gewebe aus Pitumarca entspricht. Das nämlich, im Gegensatz zu obigem Zitat, die Komplementärpaare alle vier Fäden die Farbe wechseln.

Mir fiel da etwas ein: irgendwo hatte ich die zweifarbigen Sonnenmotive schon einmal gesehen. Im Buch „Hidden Threads of Peru“ auf Seite 28 ist eine Lliklla (Manta) mit diesen Motiven abgebildet, die aus aus Ch’ilka, einem heutigen Ortsteil von Pitumarca stammt.

Ann P. Rowe schreibt dazu: „Some distance southeast of the Q’ero cultural area is another zone of glaciated mountains including the impressive Mt. Ausangate, and on the other side of this is another cultural area, centering on the village of Ch’ilka. Despite the mountains barrier, people from Ch’ilka come to Q’ero at the time of the maize harvest to exchange alpaca and llama meat and fiber for maize (Fig. 1.6). The village of Pitumarca, at a lower elevation to the west of Ch’ilka, has a close relationship with Ch’ilka …„

„Etwas südöstlich des kulturellen Einflußgebietes von Q’ero befindet sich eine weitere Zone vergletscherter Berge, darunter der beeindruckende Berg Ausangate, und auf der anderen Seite davon befindet sich ein weiteres kulturelles Gebiet, dessen Mittelpunkt das Dorf Ch’ilka ist. Trotz der Hochgebirgsbarriere kommen Menschen aus Ch’ilka zur Zeit der Maisernte nach Q’ero, um Fleisch und Wolle von Alpakas und Lamas gegen Mais einzutauschen (Abb. 1.6). Das Dorf Pitumarca, tiefer gelegen und westlich von Ch’ilka, hat eine enge Beziehung zu Ch’ilka, …“

Ch’ilka, auch Chillka oder Chillca geschrieben, gehört heute zu Pitumarca. Da war sie also, die textile Verbindung zwischen Q’ero und Pitumarca, neben dem regelmäßigen Austausch von Lebensmitteln zwischen den Orten erfolgte sicher auch ein Austausch textiler Kenntnisse. Die heutigen Weber von Pitumarca scheinen die Palma-y-Ramos-Technik in ihr Repertoire textiler Techniken aufgenommen zu haben, und zwar so gut, daß die Technik im Verzeichnis des nationalen Kulturerbes erscheint.

Es gibt nur sehr wenige Bilder solcher Textilien im Internet, scheinbar ist das Interesse daran nicht sehr groß oder es gibt – im Gegensatz zu anderen in Pitumarca verwendeten Techniken – keinen Markt dafür, aus welchen Gründen auch immer.

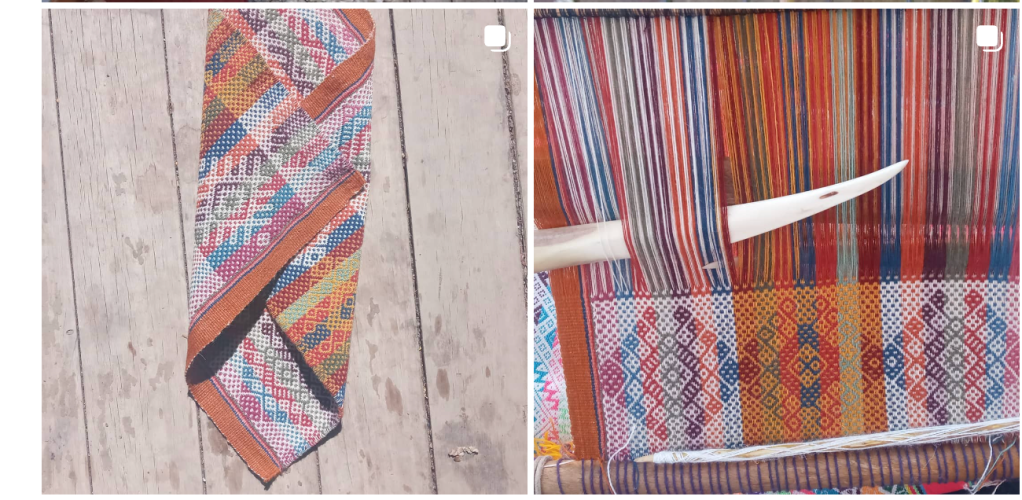

Einige Bilder mit dieser Technik findet man auf dem Instagram-Account von Alepio Melo, einem sehr engagierten und talentierten jungen Weber aus Pitumarca. Ich hoffe, Herr Melo nimmt es mir nicht übel, wenn ich hier ein Bild seiner Arbeit zeige:

Abby Franquemont aus den USA, die ihre Kindheit als Tochter von Ethnografen in Chinchero in der Nähe von Cusco verbracht hat und dort die traditionelle Weberei lernte, schrieb 2008 über Palma y Ramos, das diese Technik von den wenigen Weberinnen, die das damals konnten, als schwierig angesehen wurde und kommentierte selbst: „…And Palmay Ramos is weaver´s madness…“

Naja, bezogen auf die hohen Fadenzahlen der Muster ist das schon der Wahnsinn, Alepio Melos Tuch oben hat über 300 Musterfäden. Ganz so schwierig wie es scheint, ist das Weben aber nicht, die Erfinder waren jedoch unglaublich clever, was den Musterentwurf angeht. Fangen wir mal an!

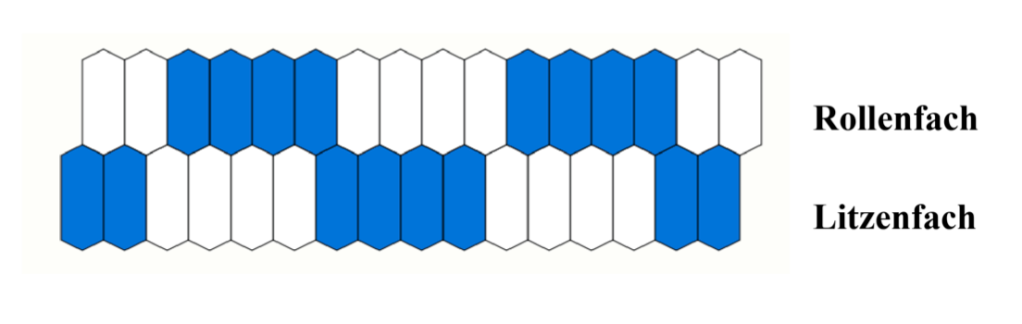

In meinem vorigen Post habe ich die Mustertechnik aus Q’ero beschrieben, mit dem ungewöhnlichen Einzug der Komplementärpaare, hier nochmal zur Erinnerung:

Die Muster aus Q’ero sind dreifarbig, die Palma-y -Ramos-Muster haben nur zwei Farben. Eingezogen werden sie so:

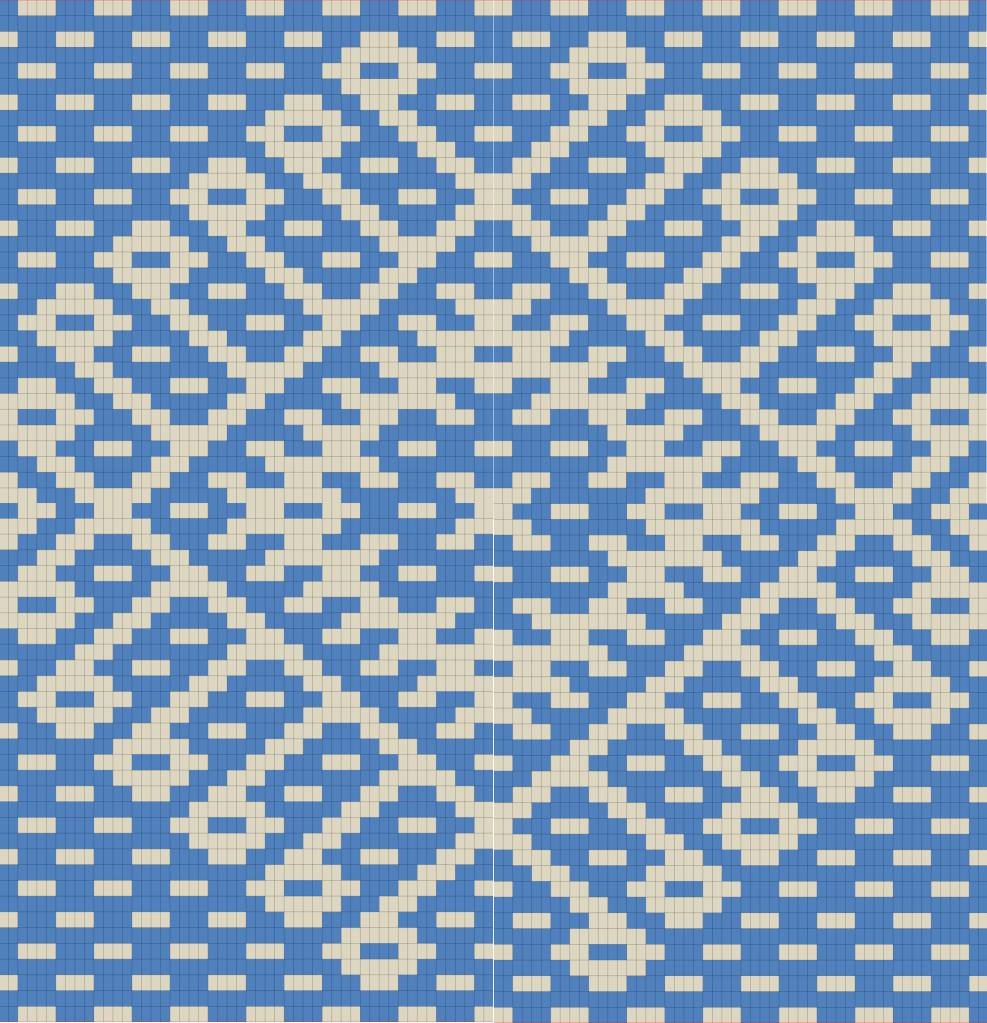

Die Anzahl der Vierergruppen ist beliebig, je nach Größe des Musters. In meinem gewebten Beispiel der Muster von der Lliklla aus dem Textile Museum sind es 104 Musterfäden. Ein Webbrief sieht so aus:

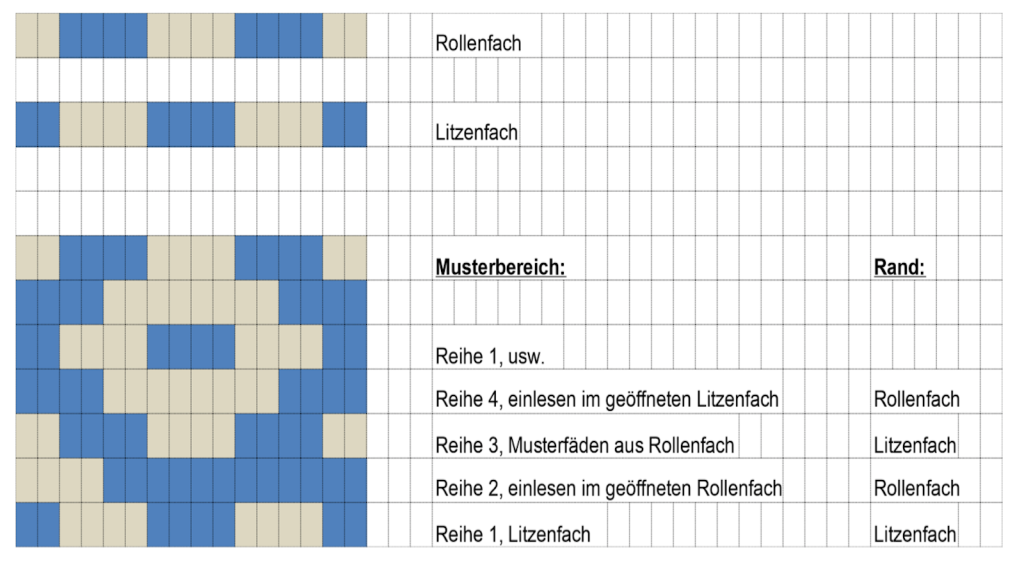

Es fällt auf, daß sich die bereits in Litzen- und Rollenfach eingezogenen Musterreihen auch regelmäßig im Webbrief wiederfinden. Bei den Mustern aus Q’ero war das genauso, diese waren so entworfen, daß man alle drei Reihen das Fach weben kann wie es erscheint und nicht einlesen muß. Bei Palma y Ramos muß man nur jede zweite Reihe einlesen, kann aber, wenn man zum Muster noch Randfäden in Leinenbindung hinzufügt, nur ein Fach und das alle vier Reihen weben, wie es erscheint. Hier eine Übersicht mit einem Musterausschnitt, wie man das machen muß:

Musterbereich und Randbereich werden beim Weben unterschiedlich behandelt, um zu erreichen, daß die in einfacher Leinenbindung in Litzen und Rolle eingezogenen Randfäden in der richtigen Reihenfolge abbinden.

Da die Muster ziemlich gleichförmig aufgebaut sind, kann man, wenn man die Technik einmal verstanden hat, nur nach dem Foto eines Musters weben, wie ich es hier getan habe.

Da eine geschriebene Erklärung zu dieser Webart nur zu Verwirrung (weaver´s madness) führen würde, habe ich zwei Videos mit erklärenden Texten (deutsch und englisch) gemacht, wo man sich das Weben ausführlich ansehen kann. Das Einlesen der Muster direkt an der Weblinie erscheint auf den ersten Blick schwierig, wird aber durch die wechselnden Farben der Komplementärpaare sehr unterstützt. Die Videos sind lang, da sie das komplette Einlesen zweier Musterreihen zeigen, aber ich denke, Geduld und Konzentration sind die Grundvoraussetzungen, um das überhaupt weben zu können.

Bei Problemen mit der Wiedergabe der Videos bitte die Links benutzen!

Link zum deutschsprachigen Video

For English speaking weavers, please use this link

Für Hinweise von meinen Lesern, wo es noch mehr Bilder dieser Technik gibt oder sogar eine Beschreibung oder Videos, wie genau die Weber in Peru das machen, wäre ich sehr dankbar!

Kleiner Nachtrag:

Das gewebte Stück Stoff habe ich in ein Kleid aus Wollwalk genäht.

Hier ist noch etwas zum Weiterlesen:

(1) Ann Pollard Rowe, John Cohen: Hidden Threads of Peru – Q’ero Textiles

(2) Nilda Callañaupa Alvarez: Secrets of Spinning, Weaving and Knitting in the Peruvian Highlands

(3) andina.pe; 09.05.2018: Conocimientos del tejido tradicional de Pitumarca son Patrimonio Cultural de la Nación