Die Kette mit dem Fisch lag schon eine ganze Zeit im Schrank herum. Das Ziel, dieses Motiv in drei Farben sowohl in der einseitigen als auch in der doppelseitigen Technik zu weben war erreicht, also weg damit um etwas neues zu lernen und anzufangen! Das geht mir öfter so und später ärgere ich mich über die vielen angefangenen Projekte, die irgendwann bis nie fertig werden, spätestens dann, wenn ich merke, daß nun wirklich alle Stäbe zum Weben belegt sind.

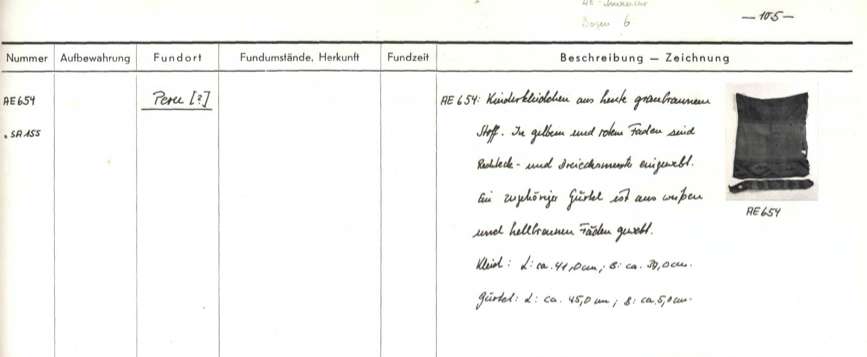

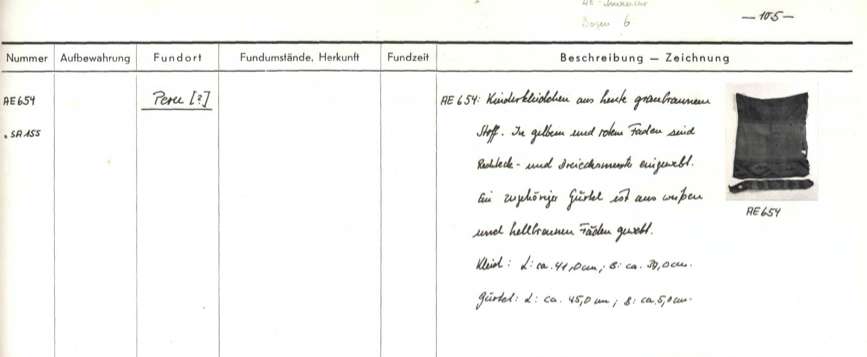

Der Fisch ist mir wieder in die Hände gekommen, als Laverne in ihrem Blog angekündigt hat, auch wieder einmal etwas in der dreifarbigen Technik zu weben. Dazu kam, daß ich neben der Beschreibung und einem Bild des Motivs in einem Artikel der Publikation „Experimentelle Archäologie in Europa – Bilanz 2011“ (1) das Inventarbuch der Sammlung der Uni Erlangen im Internet gefunden habe, in dem das Textilfragment mit dem Fischmotiv katalogisiert ist. Die Angaben dort sind dürftig, das Stück wurde aus einer Privatsammlung übernommen.

Ausschnitt aus dem Inventarbuch der Sammlung Erlangen

Im Original ist das Motiv mit naturfarbener Baumwolle gewebt und hat 48 Musterfäden. Damit sitzt es unsymmetrisch im Musterbereich und ist an den Rändern etwas verkürzt, für mein Band habe ich es mit 56 Musterfäden symmetrisch gemacht.

Bildquelle: (1)

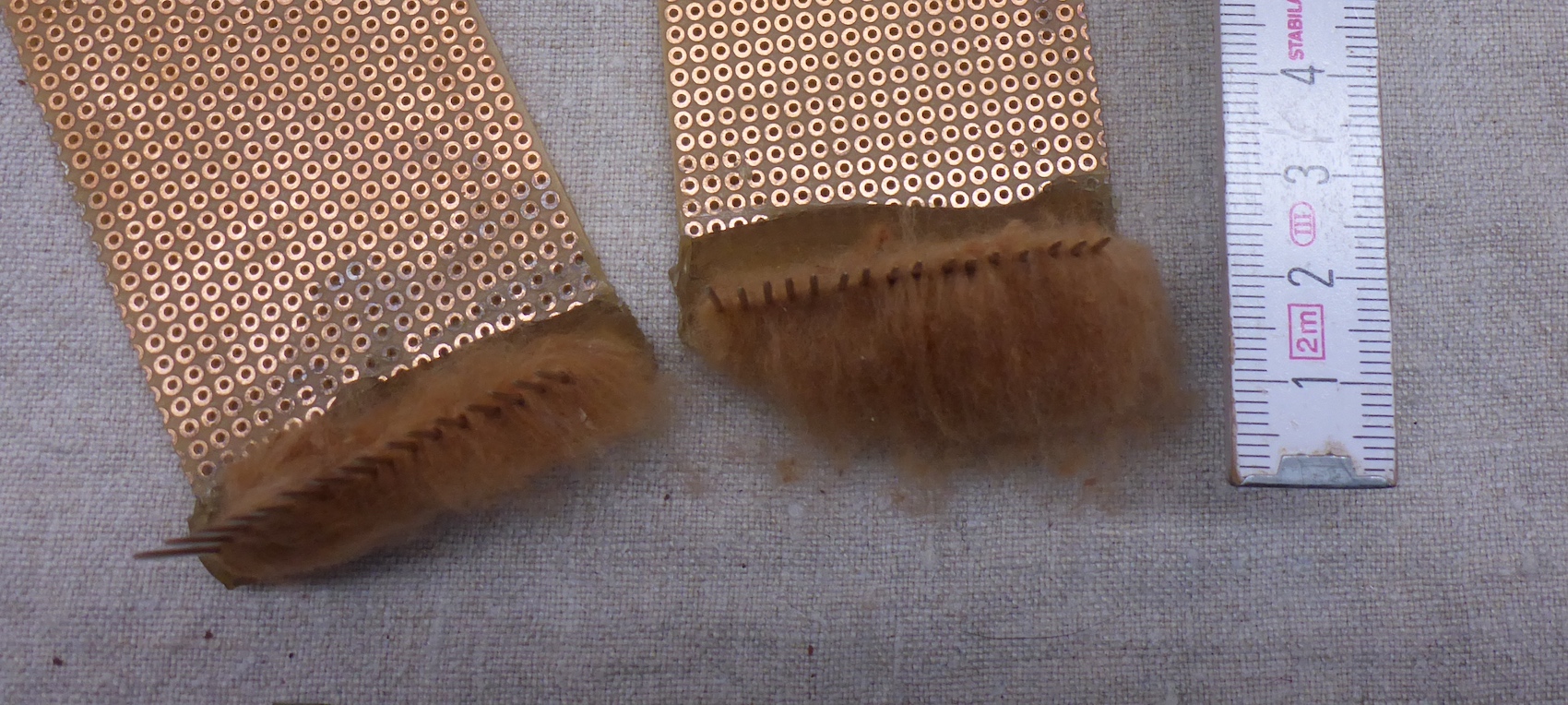

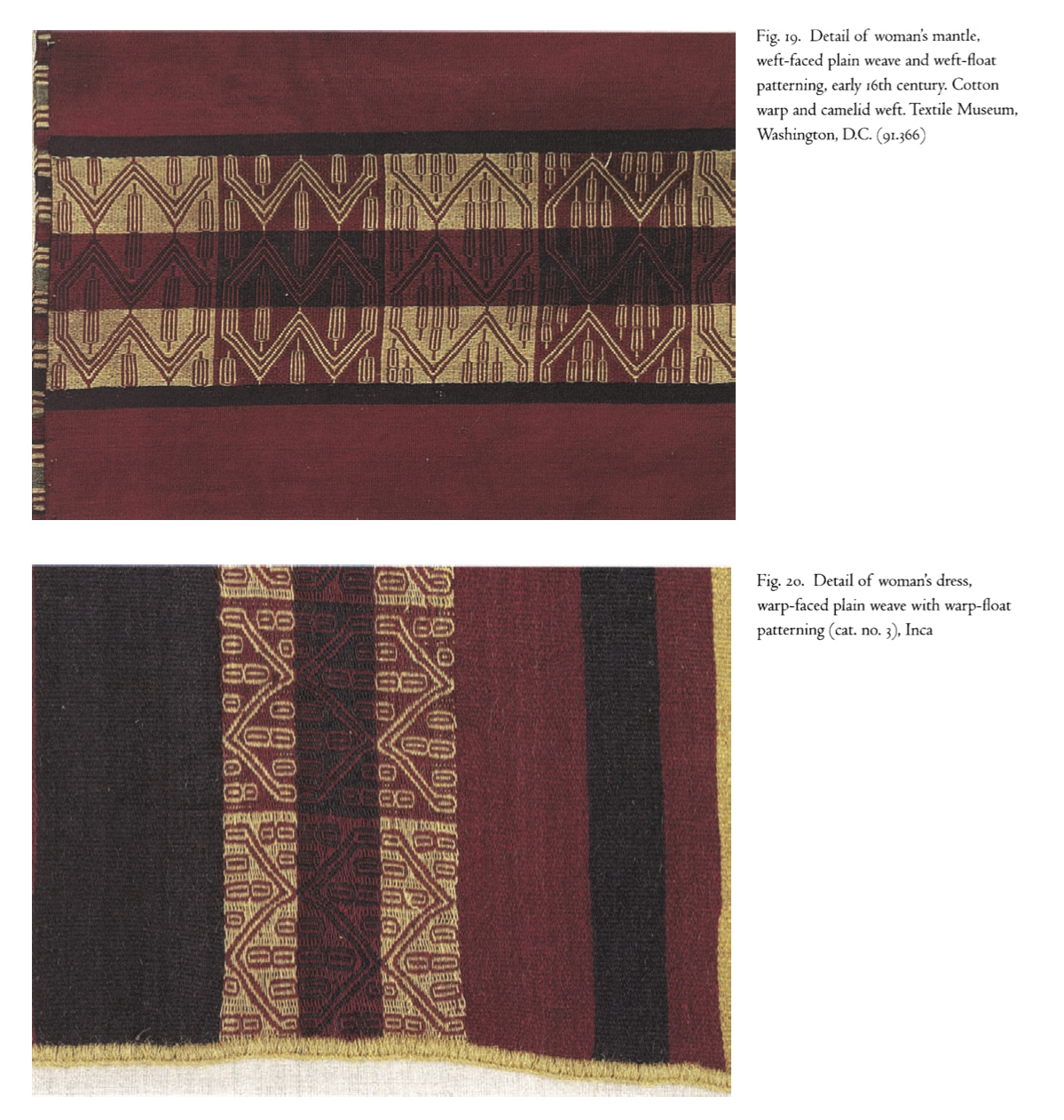

Auf dem Bild oben kann man gut erkennen, um welche Mustertechnik es sich handelt, da auch die Rückseite des Gewebes fotografiert ist. Es ist die einseitige dreifarbige Technik, die verhältnismäßig einfach zu lernen ist, wenn man die Komplementärtechnik mit zwei Farben weben kann. Die ersten beiden Fischmotive in meinem Band sind in dieser Technik gewebt. Wie man das macht, steht im Buch (2) von Cason/Cahlander auf Seite 104.

„Eine der komplexesten Webtechniken im vorspanischen Peru“ wie die Experimentalarchäologen aus Erlangen diese Art Muster zu weben genannt haben, ist es jedoch mit Sicherheit nicht, sondern die einfachste der Reselektionstechniken, bei der kein Unterfach gebildet werden muß.Komplexe Doppelgewebe mit mehr als vier Farben gab es in Südamerika schon weit vor den Inkas, einige Beispiele finden sich in (3).

Vorderseite

Rückseite

Die doppelseitige Ausführung dieses Musters in drei Farben erfordert einen erheblichen Mehraufwand an Arbeitszeit und ist gegenüber einem echten Doppelgewebe mit vier Farben und eindeutig festgelegten Komplementärpaaren auf beiden Seiten in der Ausführung ziemlich knifflig, vor allem die richtige Farbe der „outline“ des Musters auf der Rückseite. Auch dazu steht die Beschreibung in (2), Seite 108. Die beiden Motive in der Mitte des Bandes sind doppelseitig, hierzu ist ein zweiter Schußfaden nötig.

Einfacher zu weben als die Pebble-weave-Muster mit Outline sind meiner Meinung nach doppelseitige dreifarbige Muster in „2/1 uneven twill with complementary warps“, also einem Kettripsmuster, das einen Hell-Dunkel-Kontrast der komplementären Musterfäden ähnlich eines Köpers 2/1 hat. Diese Muster findet man in Bolivien, ein prächtiges Exemplar aus Tinkipaya zeigt folgendes Bild:

Bildquelle: Chungará (Arica) vol.51 no.2 Arica jun. 2019

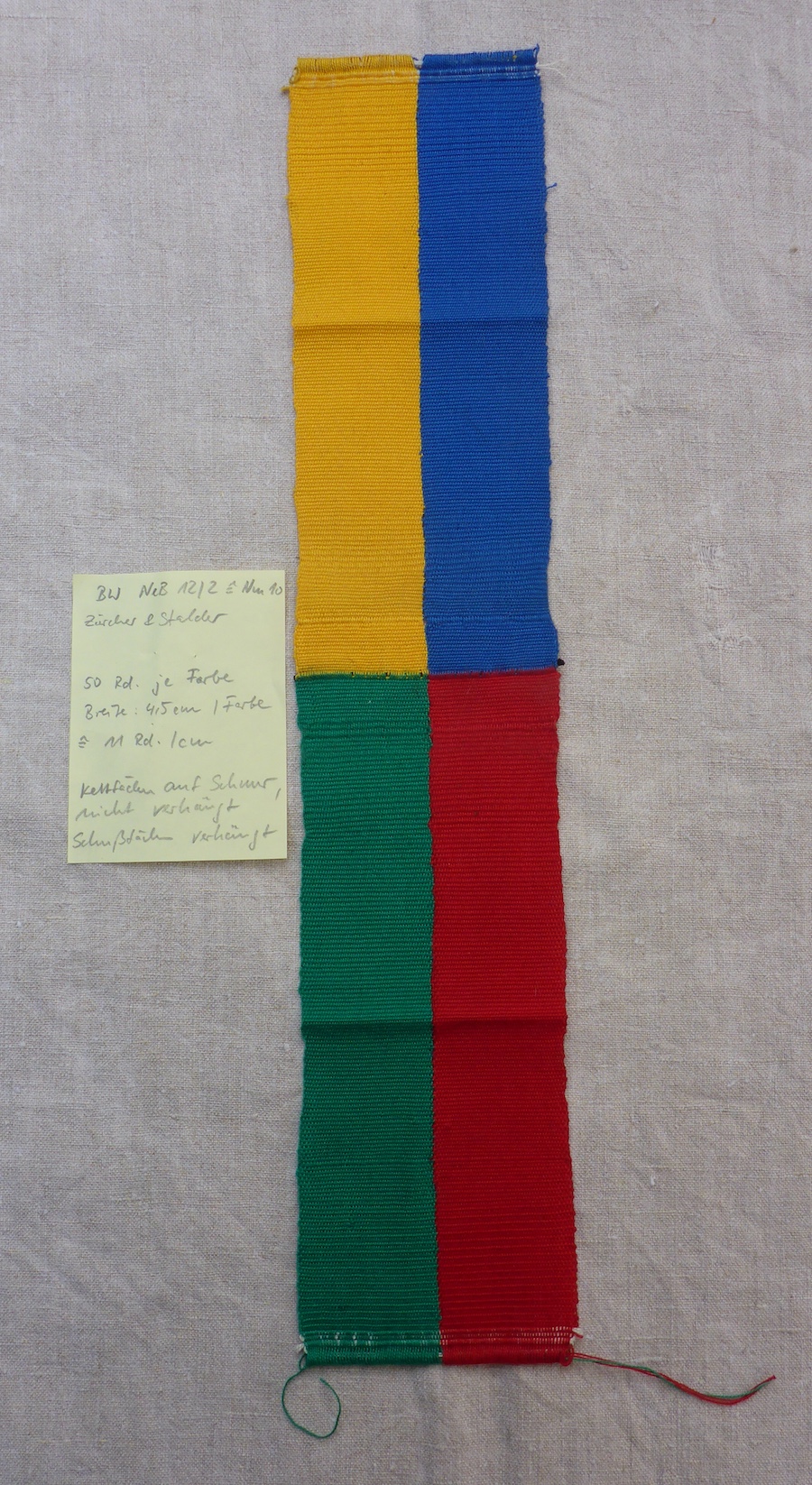

Jeder der Farbstreifen im Bild oben hat um die zwanzig Musterfäden, insgesamt also für das Hauptmotiv ca. 300! Das wollte ich mir zu Anfang natürlich nicht antun, also habe ich erst einmal nur einen kleinen Ausschnitt mit 20 Musterfäden angefangen. Das zweifarbige Grundmuster ist aus dem Buch „More Adventures with warp-faced pick-up patterns“ von Laverne Waddington, die Anleitung, wie man das dreifarbig webt, steht wiederum in (2), Seite 110ff.

Vorderseite

Rückseite

Durch die diagonalen Farbverläufe muß man bei der Aufnahme der Fäden für das Gegenfach nicht ganz so aufpassen wie bei dreifarbigem Pebble-weave mit Outline. Es werden aus den zwei „working colors“ (hier blau und rot) entlang der diagonalen Motivgrenzen Farben nur flächenhaft für die jeweiligen Motive auf Ober- und Unterseite des Gewebes ausgewählt.

Mit dem ständigen Gedanken im Hintergrund, was auf der Rückseite des Gewebes zu sehen sein wird, verläßt man die in Europa übliche zweidimensionale Sicht auf ein Textil bzw. nur dessen „schöne“ Seite und kommt der Sichtweise der indigenen Weber in den Anden näher, die ein textiles Objekt als dreidimensional ansehen. Nicht nur Vorder- und Rückseite werden betrachtet, sondern auch die Stärke und Dichte des Gewebes und dessen Ränder, was einen Rückschluss auf die verwendete Technik zuläßt. In Südamerika, speziell in Bolivien, diskutiert man dieses Thema unter Museumsfachleuten gerade. (5)

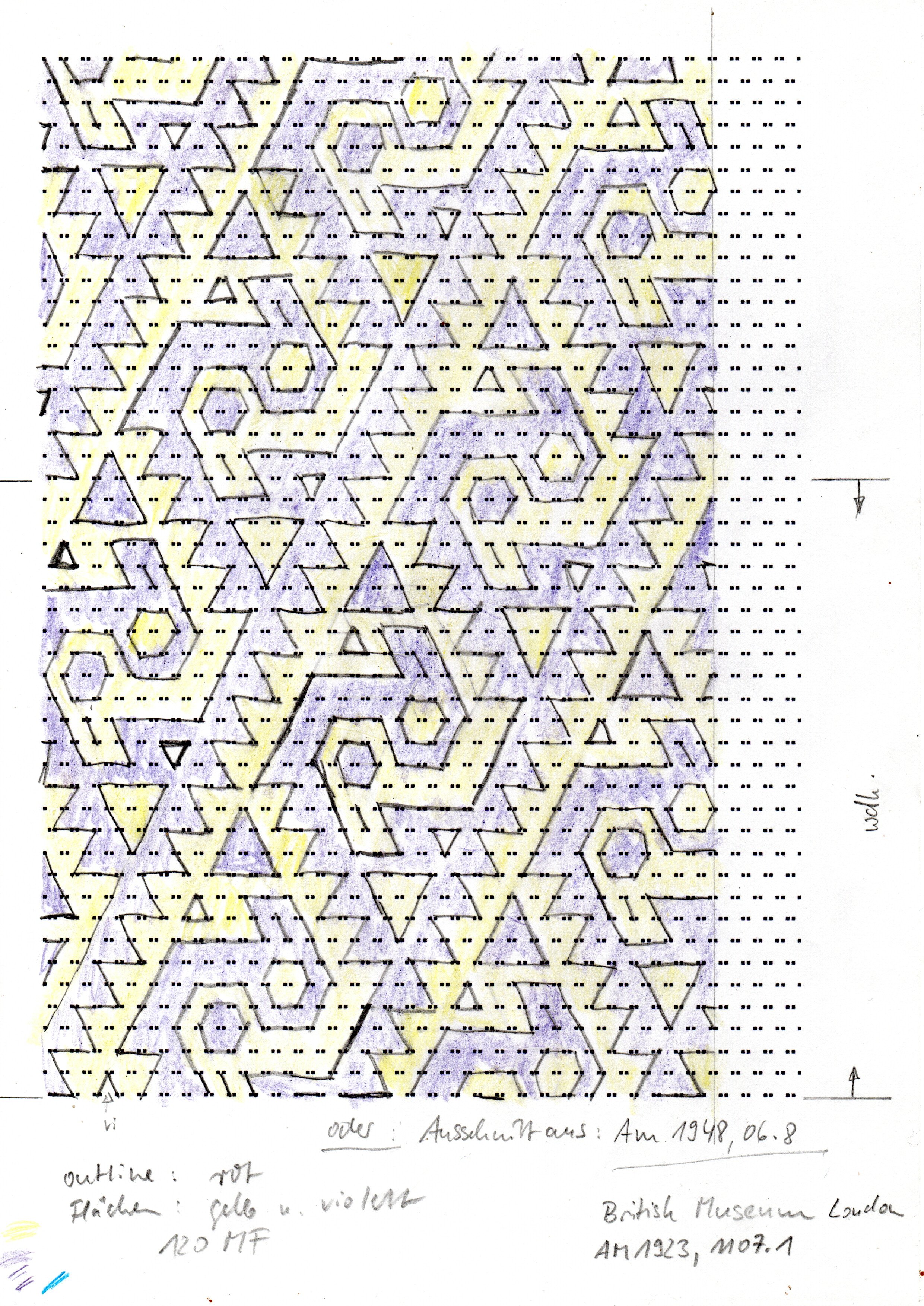

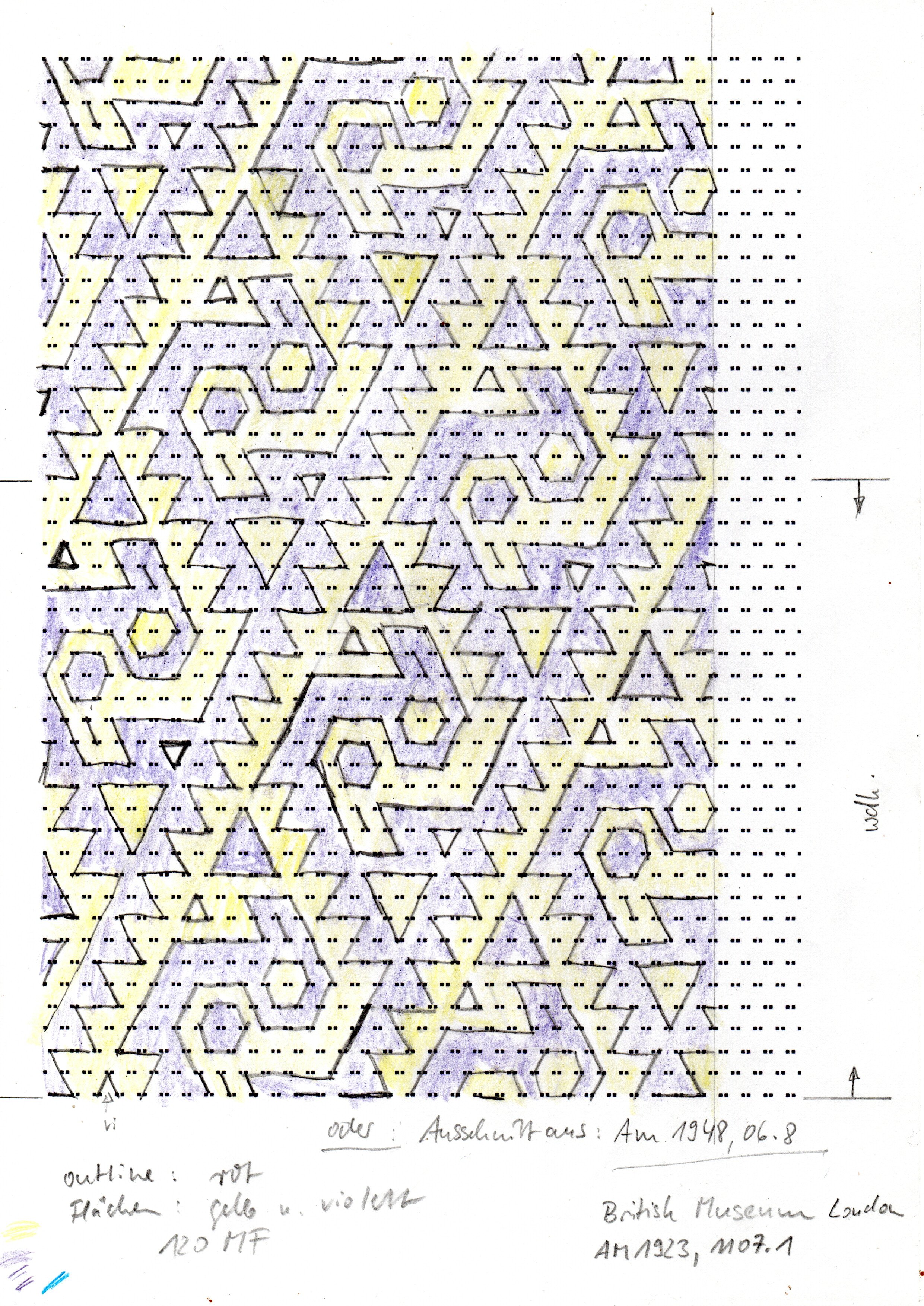

Wer käme hier auf den Gedanken, z.B. einen Wandteppich in einem Museum so auszustellen, daß man alle Seiten betrachten kann? Aus konservatorischen Gründen ist das sicher nicht für alle textilen Objekte möglich, interessant wäre es auf jeden Fall, gerade für Stücke, bei denen die Ansicht der Rückseite wichtig ist, um die entsprechende Webtechnik zuordnen zu können und um zu sehen, wie sorgfältig der Weber gearbeitet hat – oder auch nicht. Viele Textilmuseen im englischsprachigen Bereich haben umfangreiche Fotoserien ihrer Depotbestände ins Internet gestellt, die Rückseite der Gewebe sieht man dort jedoch nur sehr selten. Eine Ausnahme macht das Britische Museum in London mit interessanten Stücken wie dem dreifarbigen Pelikanmotiv im interlocking-style aus der Zeit der Chancay-Kultur in Peru, hier sind beide Seiten fotografiert und man kann sehen, daß das Motiv in der einseitigen Technik, wie der Fisch aus der Sammlung in Erlangen, gewebt ist.

Bildquelle: British Museum

Bildquelle: British Museum

Das Motiv hat 120 Musterfäden und mir juckt es gewaltig in den Fingern, das einmal nachzuweben. Der Webbrief ist fertig, das Garn dazu habe ich auch schon mit natürlichen Farbstoffen gefärbt und eine Probe mit einem kleinen Pelikanmotiv gewebt. Zur Zeit spinne ich die Wolle für die braune Grundfarbe, davon habe ich leider nur 50g, mal sehen, ob das für ein kleines quadratisches Tuch reicht.

Pelikane im interlocking-style dreifarbiges Motiv

Mit Naturfarbstoffen gefärbtes Wollgarn Nm5

dreifarbiges Band mit 16 Musterfäden

Das Band mit den Pelikanen, so schmal wie es ist, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das schwarz-weiße Grundmuster vom Webbrief so abzulesen, daß für das Motiv die Farben getauscht werden, es gedreht und gespiegelt wird, beschäftigt den Grips, das ist viel schöner, als auf dem Webstuhl mit egal wie viel Schäften einfach nur mechanisch geradeaus zu weben. 🙂

Zum Schluß noch die Quellenangaben zum Weiterlesen und ein Link zur Sammlung des Britischen Museums:

(1) Experimentelle Archäologie in Europa Bilanz 2011; Isensee Verlag Oldenburg; 2011; Artikel: Claudia Merthen „Wie kommt der Fisch ins Band? Zur Rekonstruktion eines Gewebes aus Alt-Peru“ S.219 ff

https://www.pfahlbauten.de/forschungsinstitut/documents/FrankBoth-ExperimentalleArchaologieinEuropeHeft10-klein.pdf

(2) The Art of Bolivian Highland Weaving; Marjorie Cason und Adele Cahlander; Watson-Guptill Publications; 1976

(3) Double-woven treasures from Old Peru; Adele Cahlander und Suzanne Baizerman; Dos Tejedoras St. Paul Minnesota; 1985

(4) Sammlung des Britischen Museums London; Objekt Am1948, 6.08

https://www.britishmuseum.org/collection/object/E_Am1948-06-8

(5) Artikel in La Tinta, Cordóba, Argentinien

https://latinta.com.ar/2019/09/saberes-tejedoras/