Kettfäden beim Weben versetzen, welcher Weber denkt da nicht sofort an Dreherbindungen (1) ? Die gibt es im vorspanischen Südamerika auch, aber hier soll eine andere Art der Musterbildung mit Versatz von Kettfäden beschrieben werden.

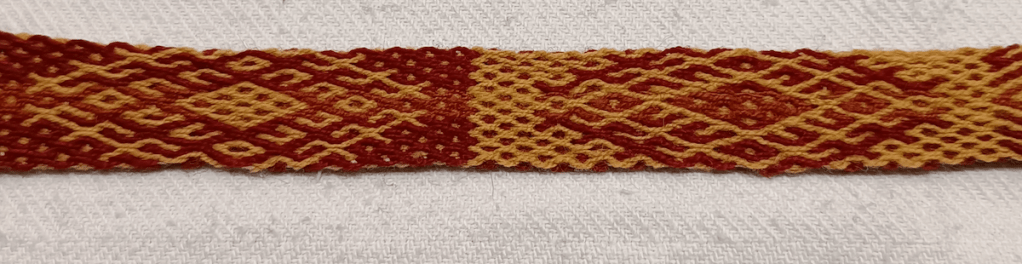

Archäologische Funde sind rar, die Technik wurde in einem begrenzten Gebiet im Süden Perus, dem Norden von Chile und Argentinien sowie im südwestlichen Hochland von Bolivien angewendet (3). In der heutigen Zeit wird diese Mustertechnik kaum noch ausgeübt, in Chile bemüht man sich gerade, sie wiederzubeleben. Dazu wurde auf Instagram von Marión Lira (@liratextil.cl ; liratextil.com) ein Kurs angekündigt, an dem ich gerne teilgenommen hätte, wäre das nicht wegen der Zeitverschiebung nachts um zwei gewesen. Neugierig war ich aber, es gab ein Bild von einem Band und ich wußte von der Bandwebtechnik mit gekreuzten Kettfäden, wie man dort einen Farbwechsel durch Versatz von Kettfäden macht. Einige schlaflose Nächte und ein paar Stunden probieren später hatte ich es heraus, wie das Band auf dem Bild zu weben geht.

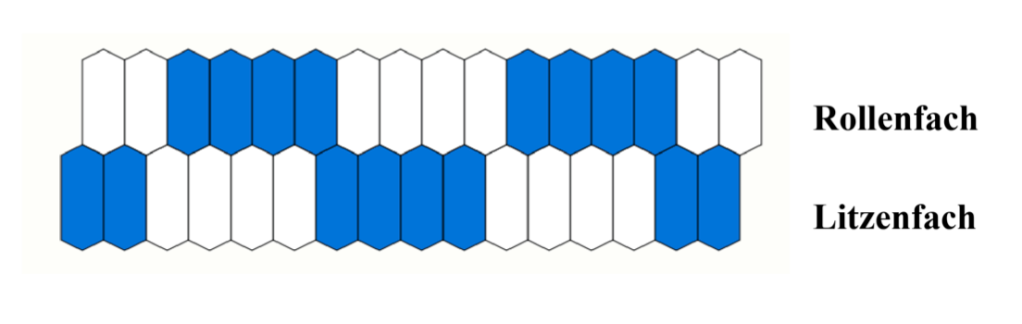

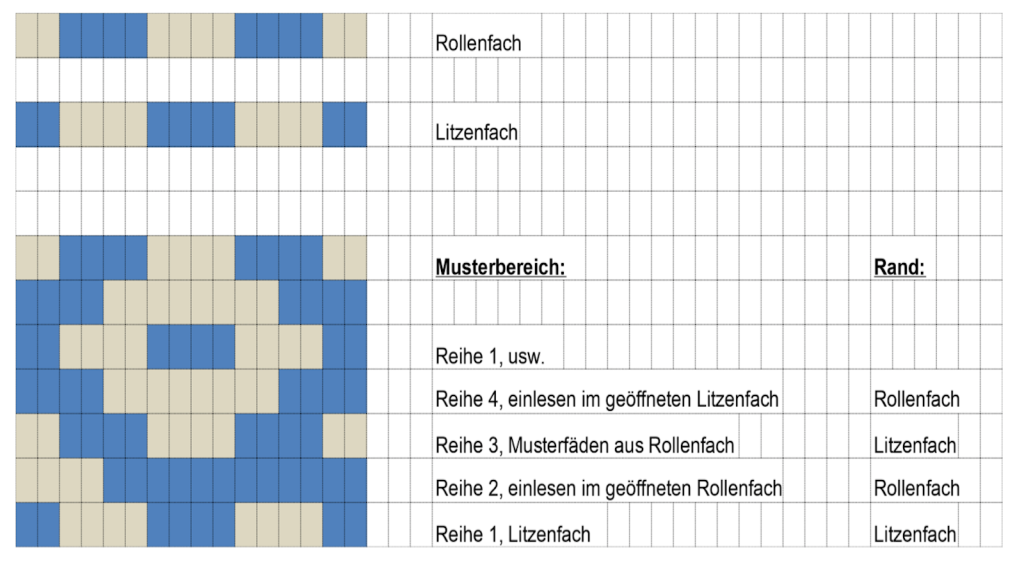

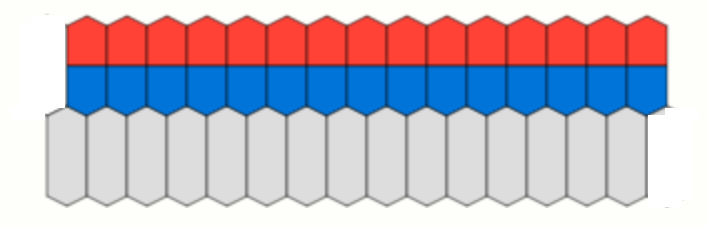

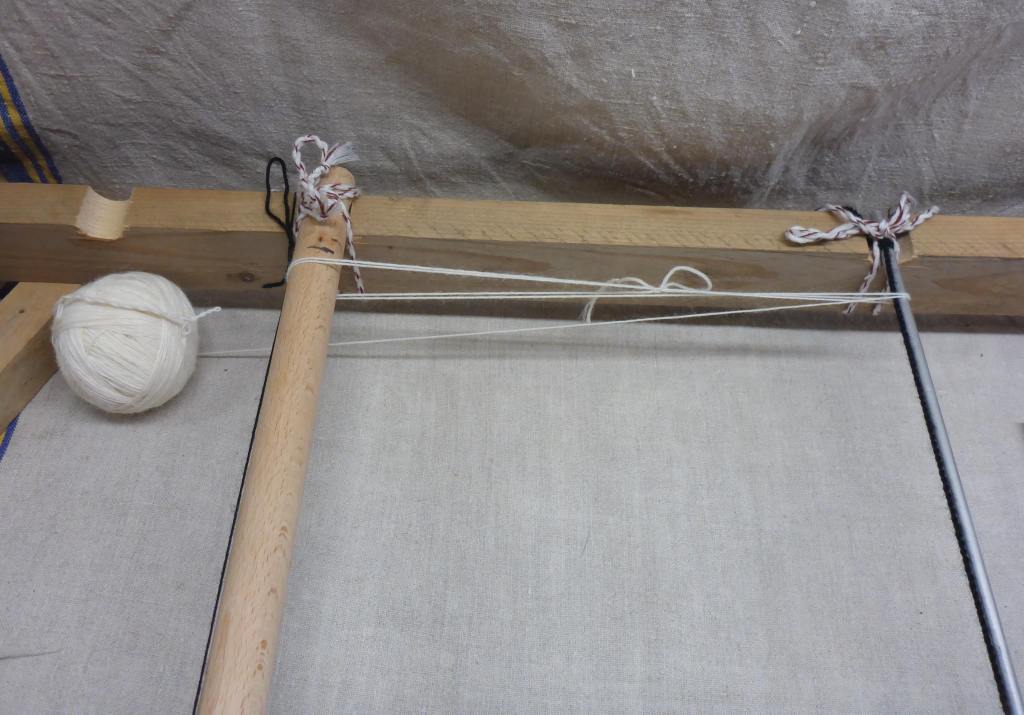

Für das Band werden – jeweils in Runden – vier helle und vier dunkle Fadenpaare auf Kreuzstäben eingezogen. Ob man das auf einem Bandwebstuhl macht oder als backstrap-Anordnung, ist egal, die Kreuzstäbe bleiben aber zur Orientierung beim Weben dauerhaft in der Kette. Litzen zur Fachbildung braucht man bei den wenigen Fäden keine, sie erschweren nur die Übersicht, im Bild unten hatte ich sie versuchsweise drangemacht.

An den Kreuzstäben zeigt Fach 1 zum Weber hin, Fach 2 liegt hinter den Kreuzstäben.

Um das Band zu beginnen, webt man erstmal einige Schüsse Leinenbindung, Fach 2 wird dazu mit der Hand aufgenommen. Man beendet die Leinenbindung mit Fach 1, Reihe 1. Nun geht das Muster los.

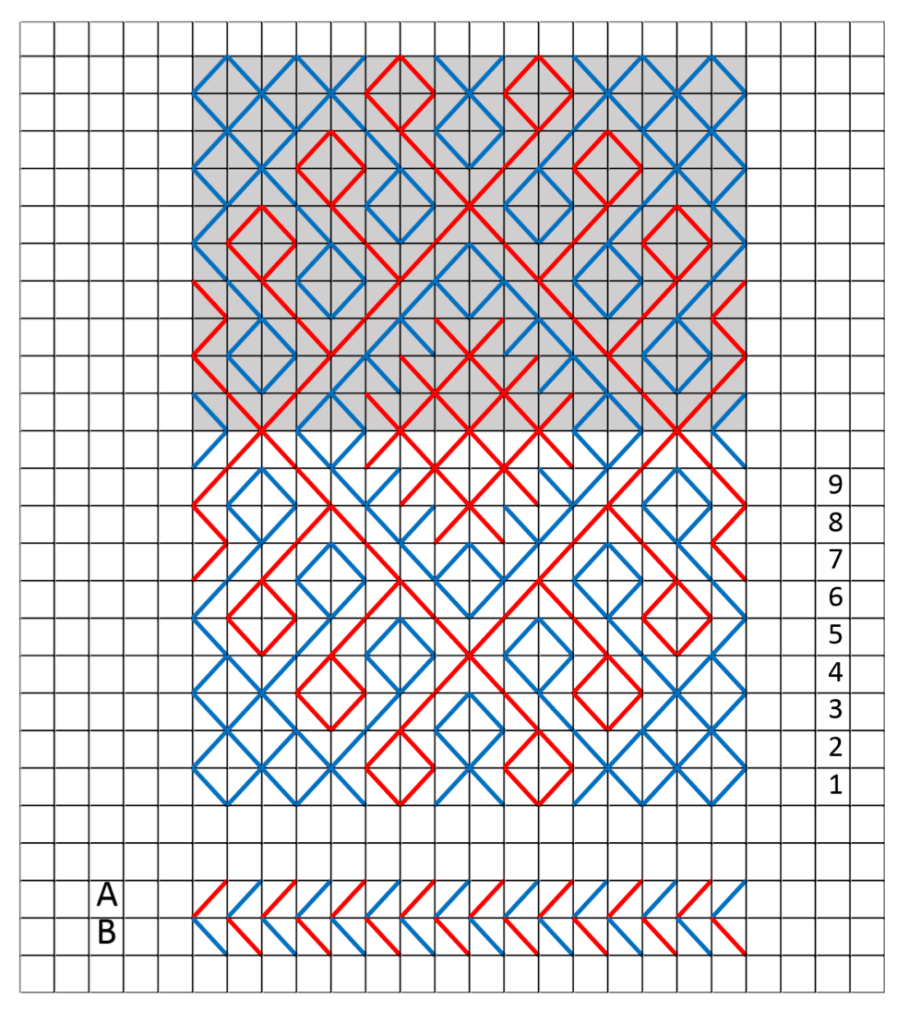

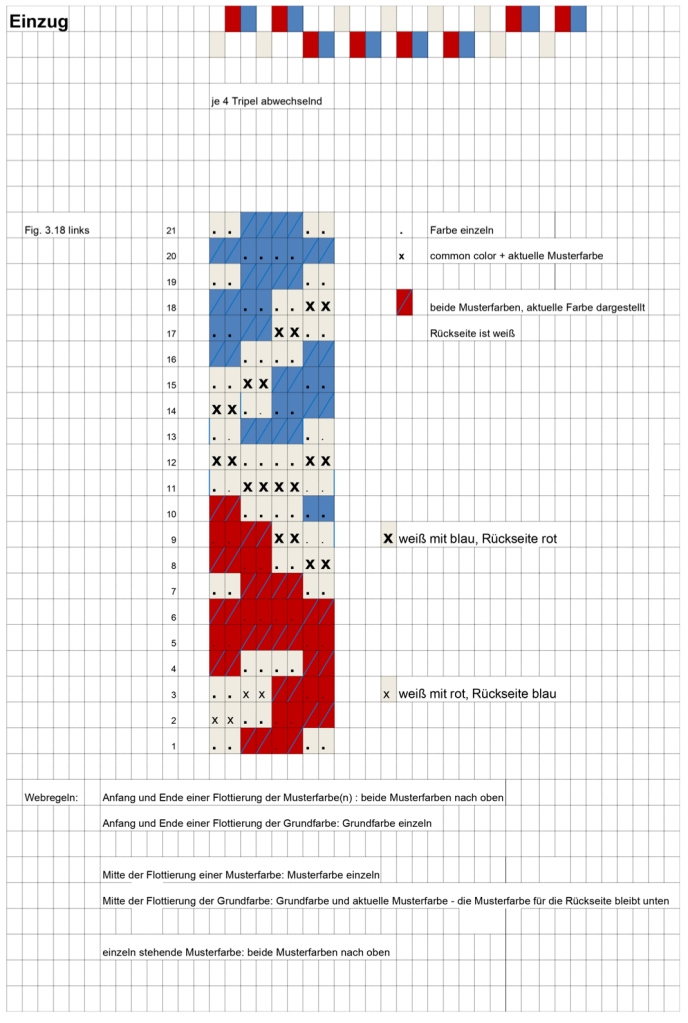

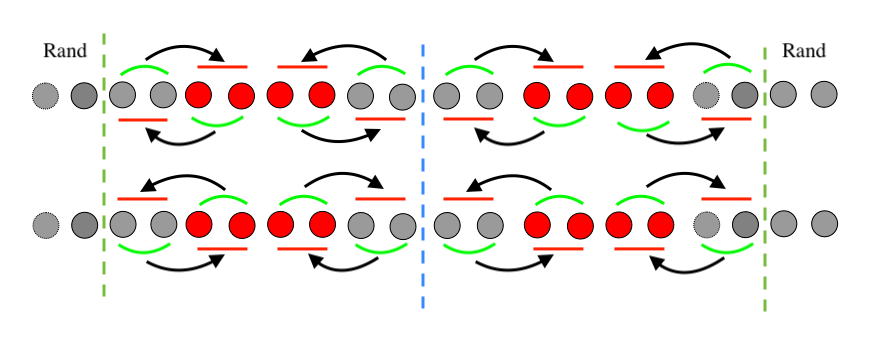

Reihe 1 – Fach 1

Reihe 2 – Kettfäden versetzen, die weißen Fäden liegen oben, die roten gehen in der Mitte durch

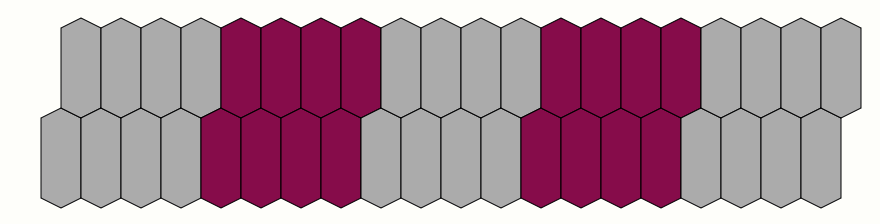

Reihenfolge nach Versatz: 2 ws, 2 rt, 4 ws, 4 rt, 4 ws, 2 rt, 2 ws

nach oben genommen werden die Fäden für Fach 2, versetzt werden aber die ganzen Kettfadenpaare! damit das Muster auch auf der Unterseite erscheint

je 2 Paare weiße Fäden bilden den Rand, diese werden nicht versetzt

Reihe 3 – Fach 1

Reihe 4 – Fach 2

Beginnen wieder bei Reihe 1

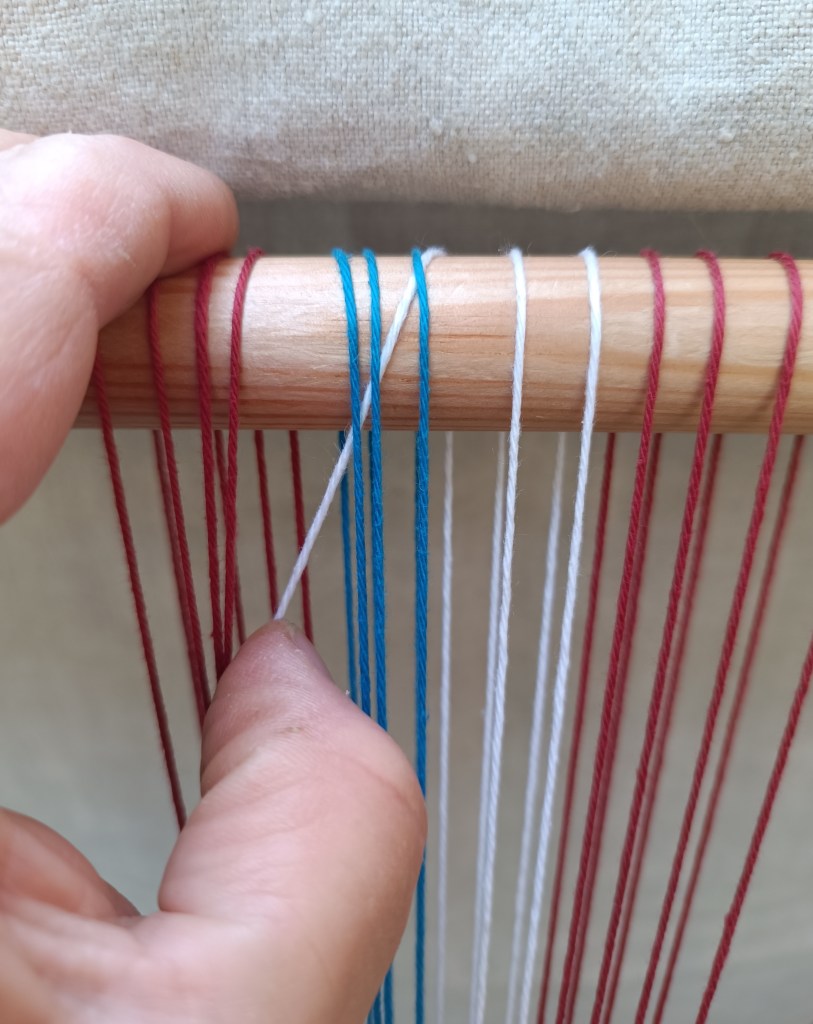

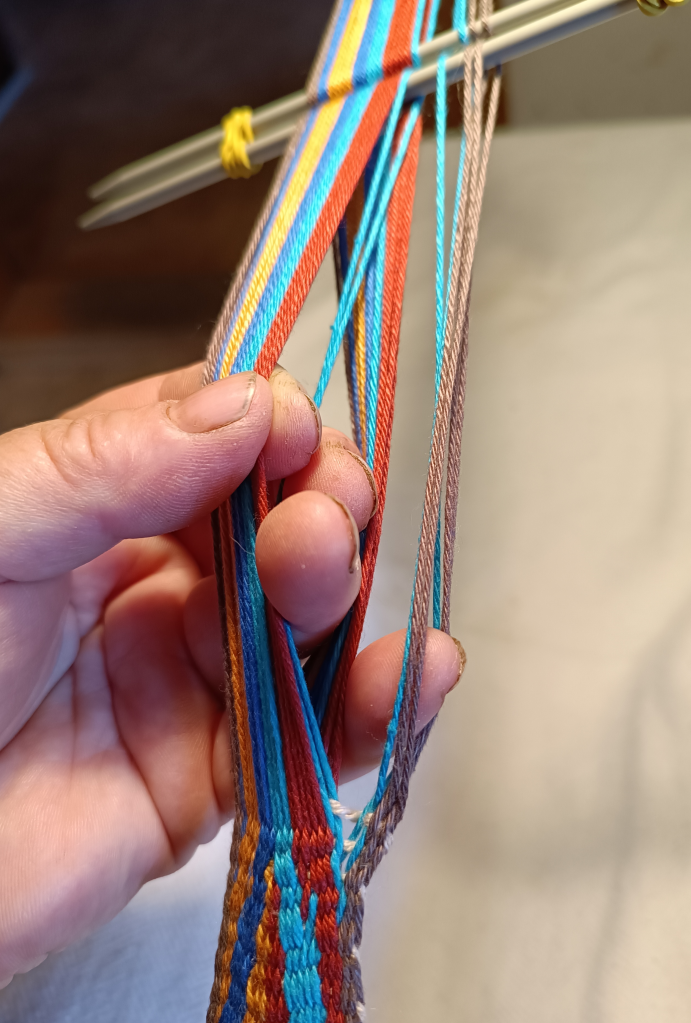

Hier ein Bild mit dem Blick in das geöffnete Fach und mit Lage und Richtung der zu versetzenden Fäden:

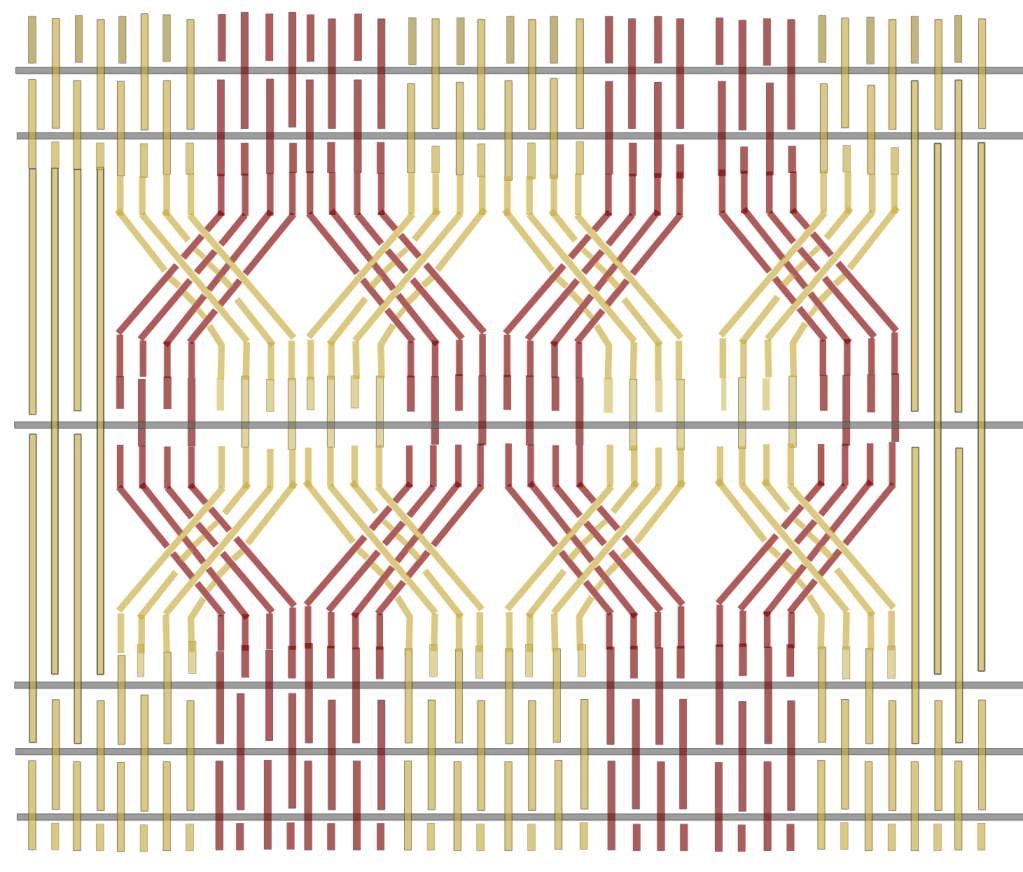

Der Fadenlauf für einen Mustersatz sieht so aus:

Am Anfang ist es schwierig, bei Reihe 2 die ganzen Fäden auf der Hand in der richtigen Reihenfolge zu halten und bei den versetzten Fadenpaaren den richtigen aus Fach 2 zu erkennen. Hier hilft es, wenn man sich am Schußfaden an der Weblinie statt an den Kreuzstäben orientiert, dort ist leichter zu sehen, welcher Faden des Paares zu Fach 1 oder Fach 2 gehört.

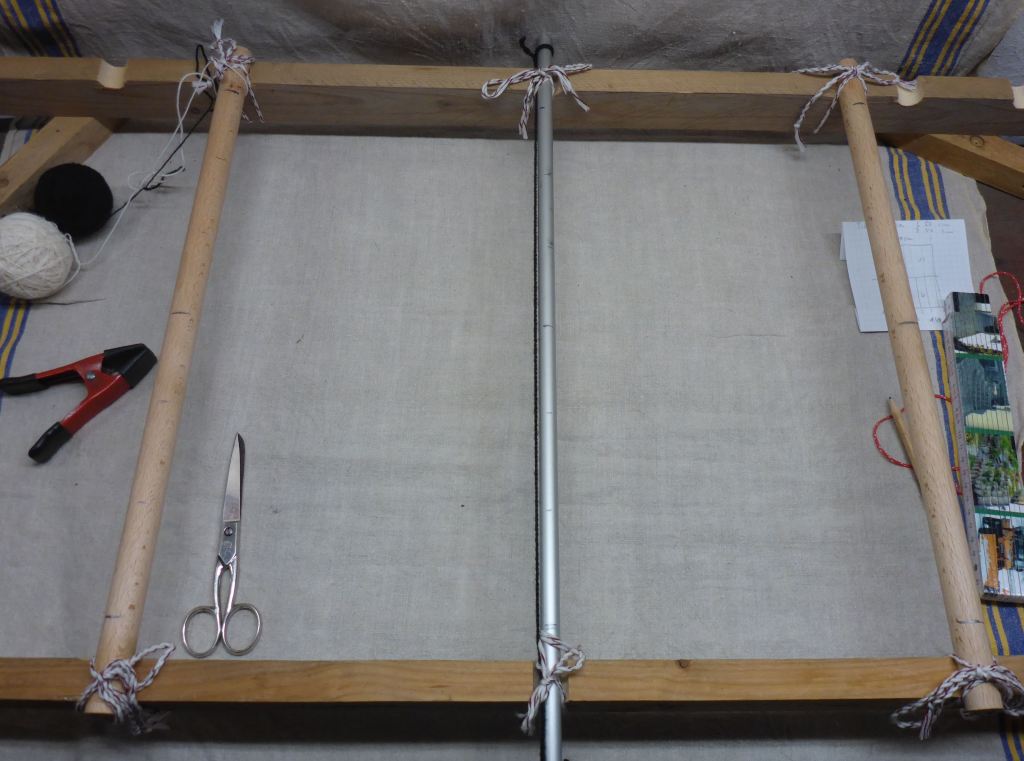

Wenn man so gar nicht klarkommt, kann man die Fäden auf einem Rahmen befestigen und beginnt das Weben an der Seite des Bandes mit den Knoten. Hier braucht man auch kein Fadenkreuz, sondern ordnet die Schlaufen der Kettfadenpaare auf dem oberen Kettbaum in der richtigen Reihenfolge an und versetzt diese, wie das Muster es erfordert.

Manche Sachen, wie dieses Band hier, kann man nur auf einem Rahmen ohne Fadenkreuz weben, da die Diagonalen in eine Richtung laufen und das Fadenkreuz immer mehr verdrehen würden.

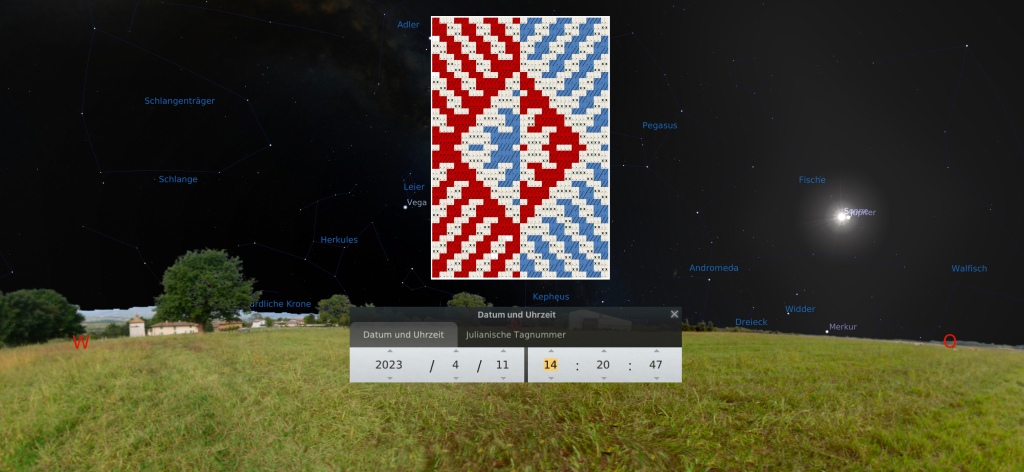

Die folgenden Bilder zeigen was passiert, wenn man dieses Muster versucht mit Kreuzstäben zu weben:

Auf dem Rahmen versetzt man für das Muster die Kettfadenschlaufen am oberen Kettbaum und nimmt das Fach 2 dort von unten auf:

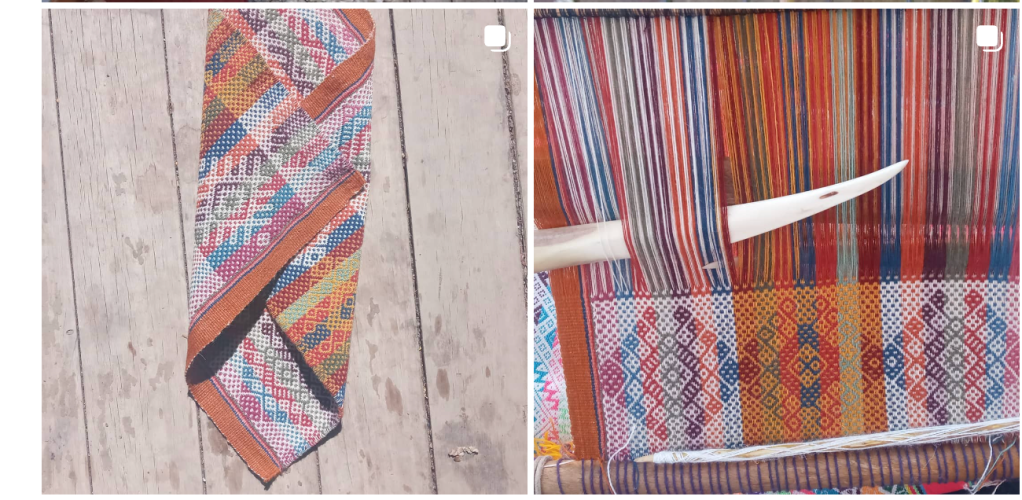

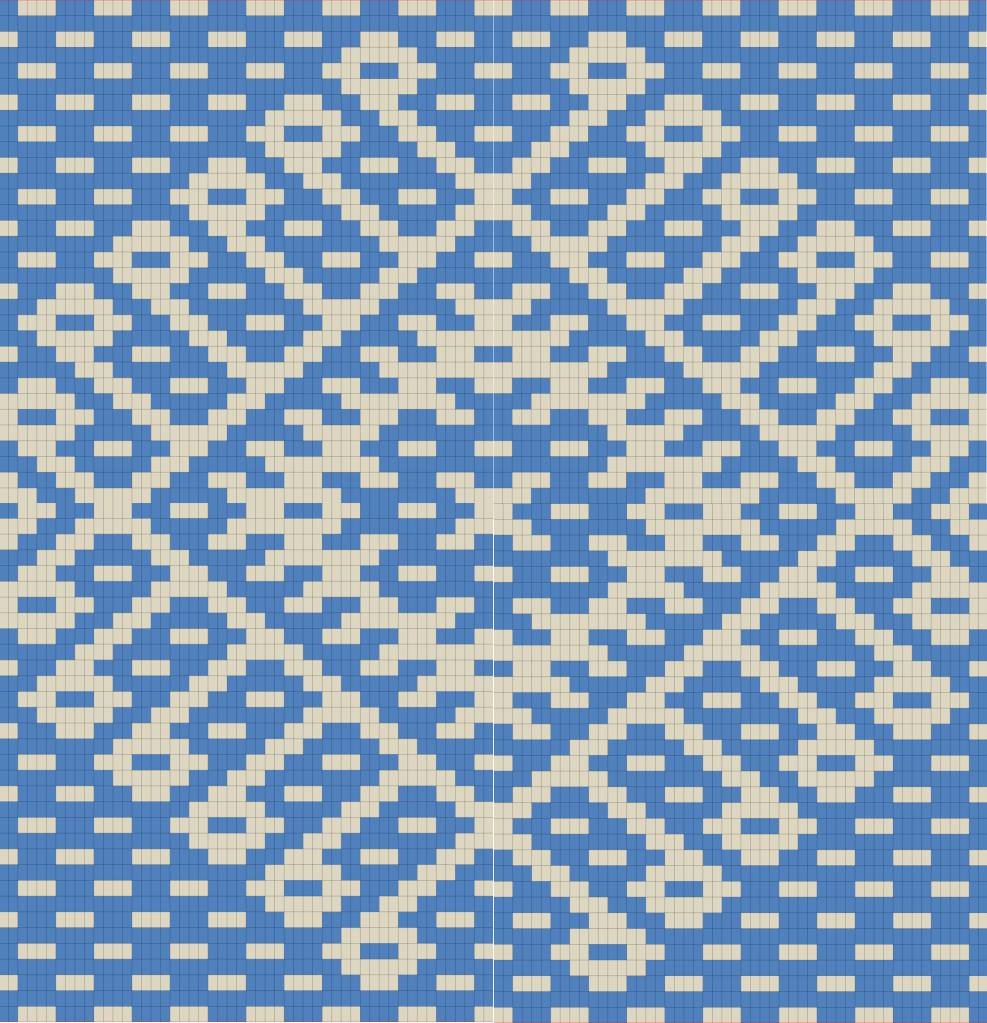

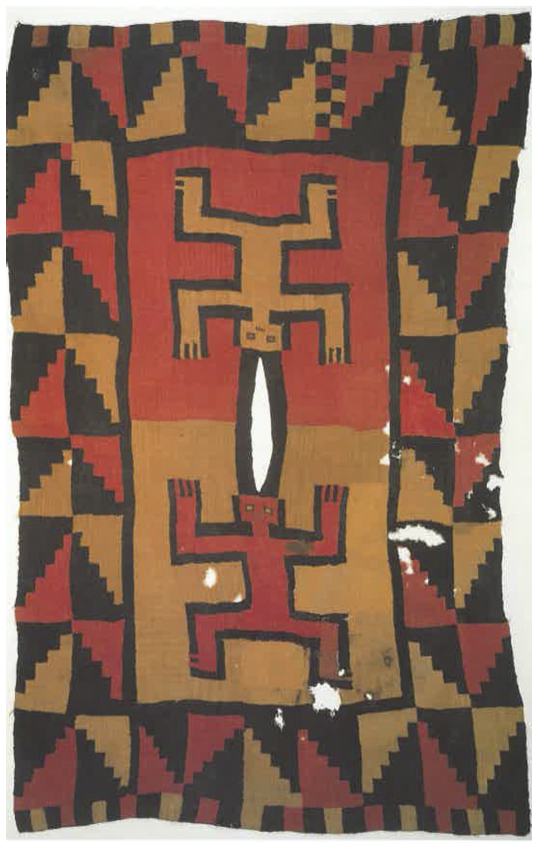

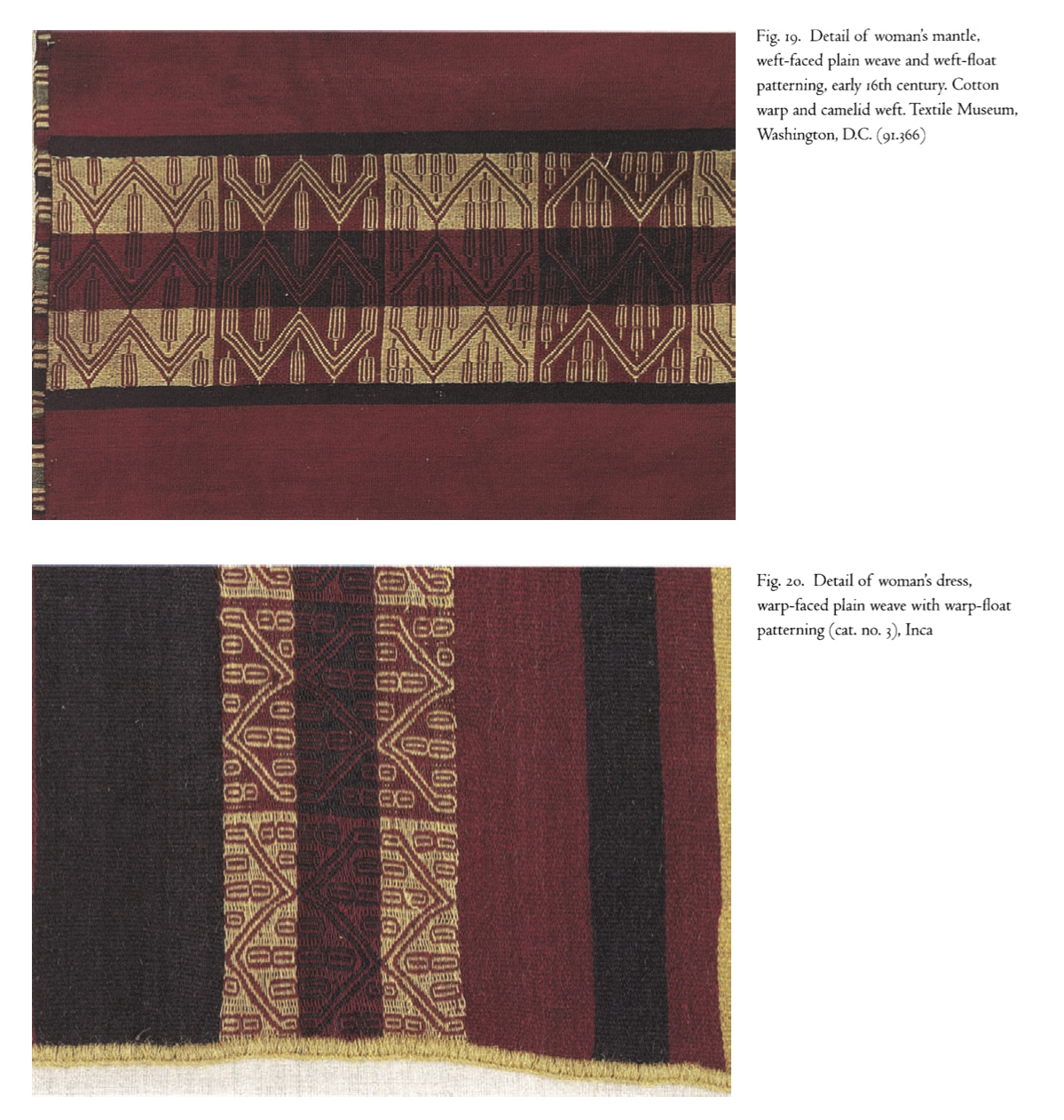

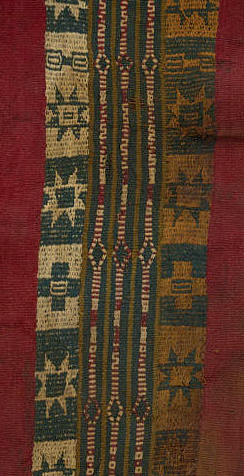

Als ich mit den ersten Bändern fertig war, gefiel mir die Technik mit dem Kettfadenversatz und ich fing an, nach mehr davon zu suchen. Im Buch über die Webtechniken der Anden (2) sind dazu zahlreiche Abbildungen von gewebten Beispielen und archäologischen Funden. Im Buch von Ann P. Rowe (4) ist der Fadenlauf für das oben gezeigte blau-weiße Band abgebildet, was mir sehr beim Verständnis der südamerikanischen Variante des Kettfadenversatzes geholfen hat. Also ging es los mit einem Ausschnitt aus einem Inka-Textil (Textile Museum TM 1961.30.210) , bei dem ein Bereich, der eigentlich für Komplementärmuster gedacht ist, versetzt und wieder zusammengeführt wird.

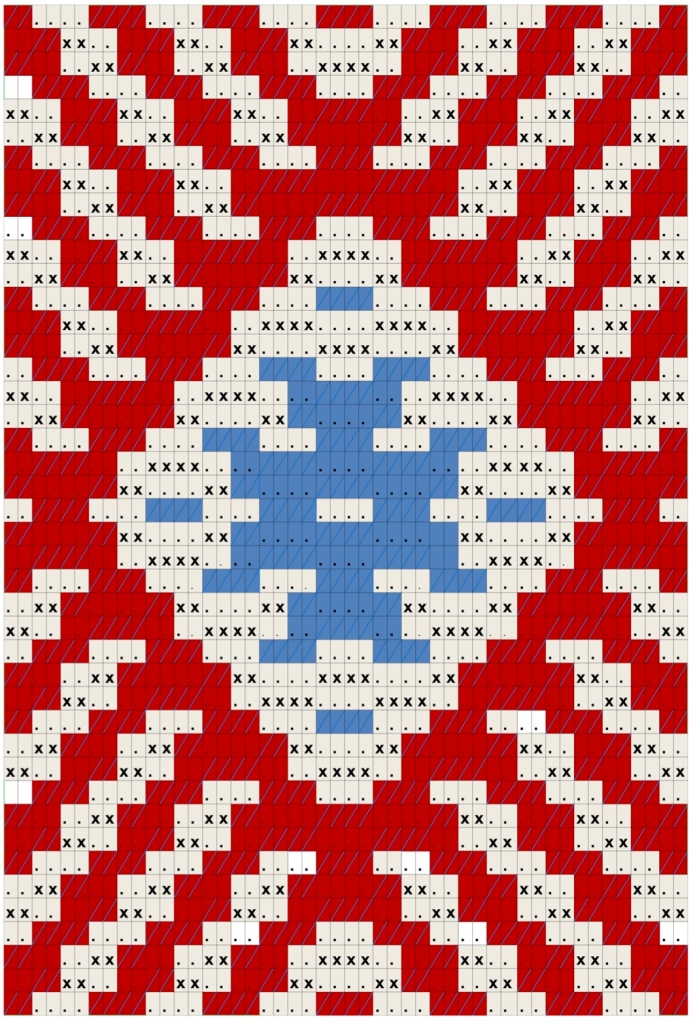

Das kann man mit Kreuzstäben in der Kette gut machen, weil der Versatz duch die Struktur des Musters – auf-und zugehende Diagonalen in einem Rhombus – nach einigen Reihen rückgängig gemacht wird. In (3) ist eine interessante Interpretation dazu, dieses Muster soll Bezüge zur Wari-Tiwanaku-Zeit haben und möglicherweise das von einer wichtigen Gottheit getragene Schlangenattribut symbolisieren. Ein paar Schlangenmuster habe ich als Komplementärgewebe zwischen die Bereiche mit den versetzten Kettfäden gewebt.

Doch halt, Schlangen sollen das sein? Nach (5) heißt dieses Muster „kuti“ und soll die Kartoffelhacke darstellen. Daran habe ich große Zweifel und zwar aus folgendem Grund: Ende des 18. Jahrhunderts, in den 1780er Jahren, wurden nach Aufständen der einheimischen Bevölkerung gegen die Kolonialherren in dem von den Spaniern besetzten Vizekönigreich Peru indigene Kleidung und nichtchristliche Symbolik verboten. Ganz hat man das nicht durchsetzen können, in ländlichen Gebieten behielten die Frauen z.B. ihr Tragetuch bei und webten dort überlieferte Muster hinein. Ich denke, es kam zu einer Art codierten Sprache, bei der man den Vertretern der Kolonialherren erzählte, daß das Muster mit der zweiköpfigen Schlange ein landwirtschaftliches Gerät darstellt. Vielleicht ist es auch ein Wortspiel mit dem Quechua-Wort „kutiy“, das bedeutet Rückkehr oder Wiederkehr. Der alten Götter möglicherweise oder ist die Schlange die Wiederkehr von irgendetwas? Das ist aber lediglich meine persönliche Meinung zu dieser Sache. Es wäre sicher ein interessantes Forschungsgebiet, ob die heutigen Weberinnen in Peru die wirkliche Bedeutung dieser Motive tatsächlich nicht mehr kennen oder ob sie Menschen außerhalb ihres kulturellen Umfeldes, auch Forschern, durch ihre schlechten Erfahrungen mit Rassismus und kultureller Unterdrückung in dieser Richtung einen Bären aufbinden.

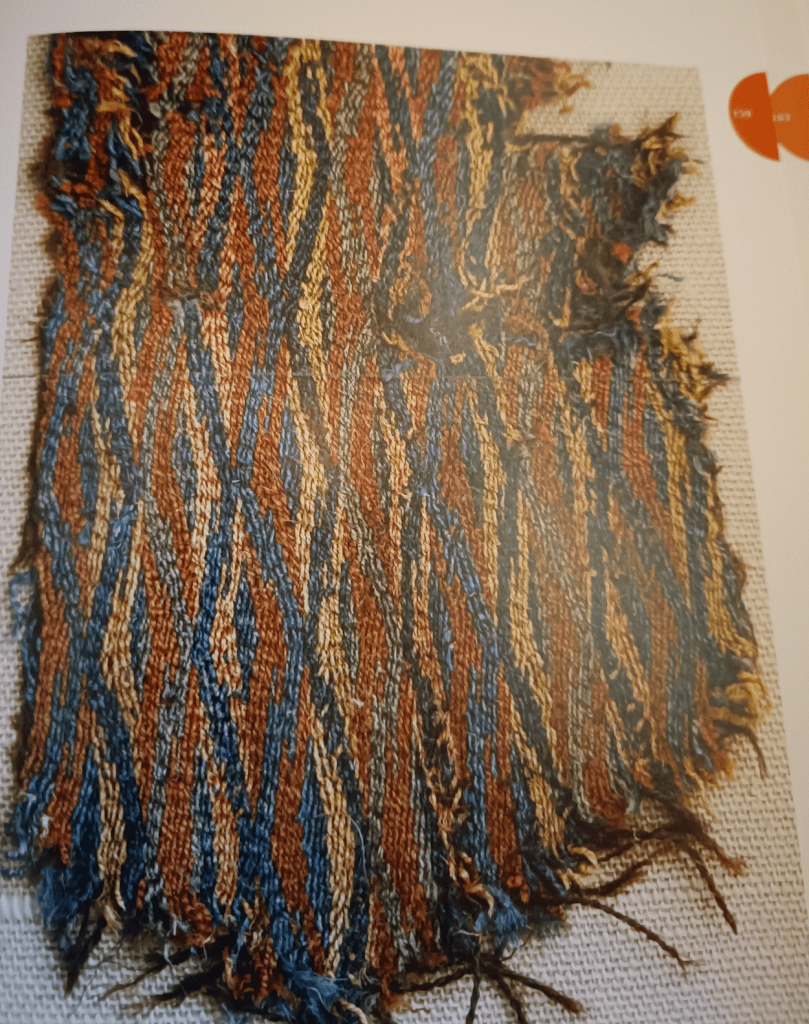

In den Artikeln zu versetzten Kettfäden in (2) und (3) ist ein wirklich schönes Band aus der Zeit des Mittleren Horizonts (ca. 400 bis 1000 n. Chr.) abgebildet, das in Bolivien in einer Höhle bei Mojocoya gefunden wurde und als Henkel einer Tasche gedient haben mag. Mich erinnerte das Motiv irgendwie an die „Fajas de Sara“ aus Peru, die aber in einer ganz anderen Technik gewebt werden. Und wirklich, in (3) wird dieses Muster mit Bezug auf Aussagen zeitgenössischer Weberinnen aus Bolivien so interpretiert, daß es etwas mit Aussaat und Saatgut zu tun hat, ähnlich wie die fajas de sara. Vielleicht ist das das größte Rätsel von Bruder Murúa, wie diese beiden Sachen zusammengehören.

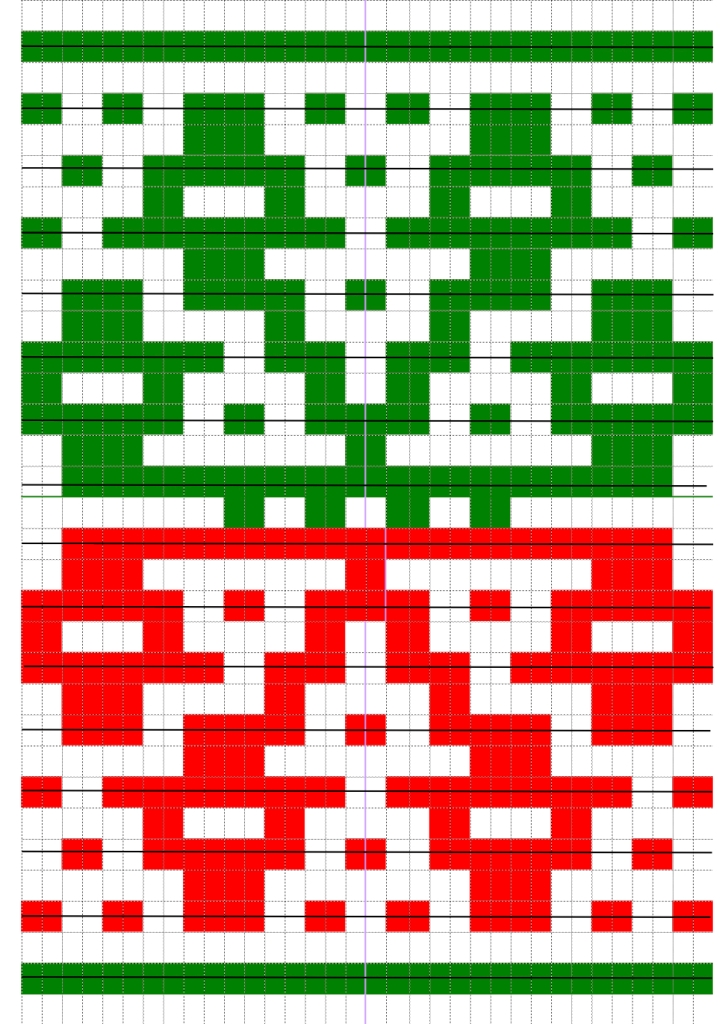

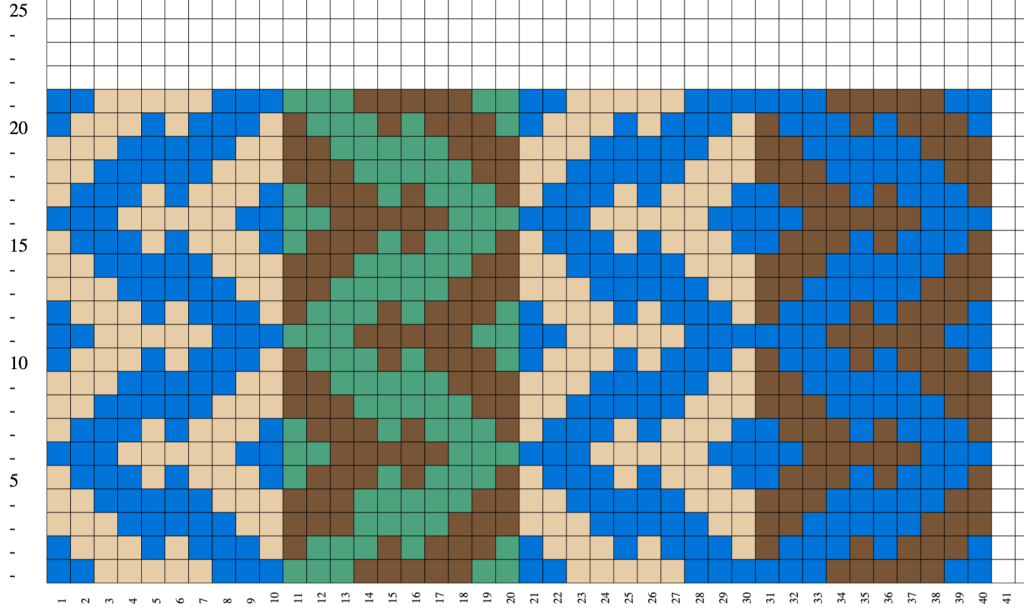

Das schöne vielfarbige Muster weckte meinen kleinen inneren Bluthund – werde ich einen Webbrief nur aus der Abbildung in (2) machen können und dieses Muster weben? Es war nicht einfach und hat einige Stunden gedauert, bis ich eine Darstellungsart gefunden hatte, nach der man das weben kann. Eine Reihe im Webbrief entspricht zwei gewebten Reihen auf dem Band, die Rückreihe muß nicht eingelesen werden, da hier nur der Schußfaden in das Fach von den Kreuzstäben oder beim Weben auf einem Rahmen in das Fach am oberen Kettbaum eingelegt wird.

Der Webbrief zeigt lediglich die Lage der Kettfadenpaare in jeder Musterreihe, aber nicht, welches Fadenpaar man versetzen muß und ob das im Fach oder auf dem Gewebe geschieht. Ein Foto von einem fertigen Gewebe oder noch besser, ein Beispielstück, sollte man zum Weben mit dabei haben. Dazu möchte ich noch einmal auf das Bild oben mit dem Blick ins geöffnete Fach verweisen, bei dem gezeigt wird, wie die Fadenpaare zu versetzen sind, wenn sie unsichtbar im Fach oder sichtbar auf der Oberseite des Gewebes verlaufen sollen.

Beim Versatz der Kettfäden in einem solchen komplexen Muster versucht man immer, den kürzesten Weg für das zu versetzende Fadenpaar zu wählen und beachtet auch, welche Linienführung auf der Oberfläche stattfindet. In diesem Beispiel hier sind es die hellen und dunklen Zickzacklinien, die nicht von Einzelfäden auf der Oberfläche gekreuzt und unterbrochen werden. Fadenversätze, die diese Hauptlinien kreuzen, verlaufen immer unsichtbar im Fach.

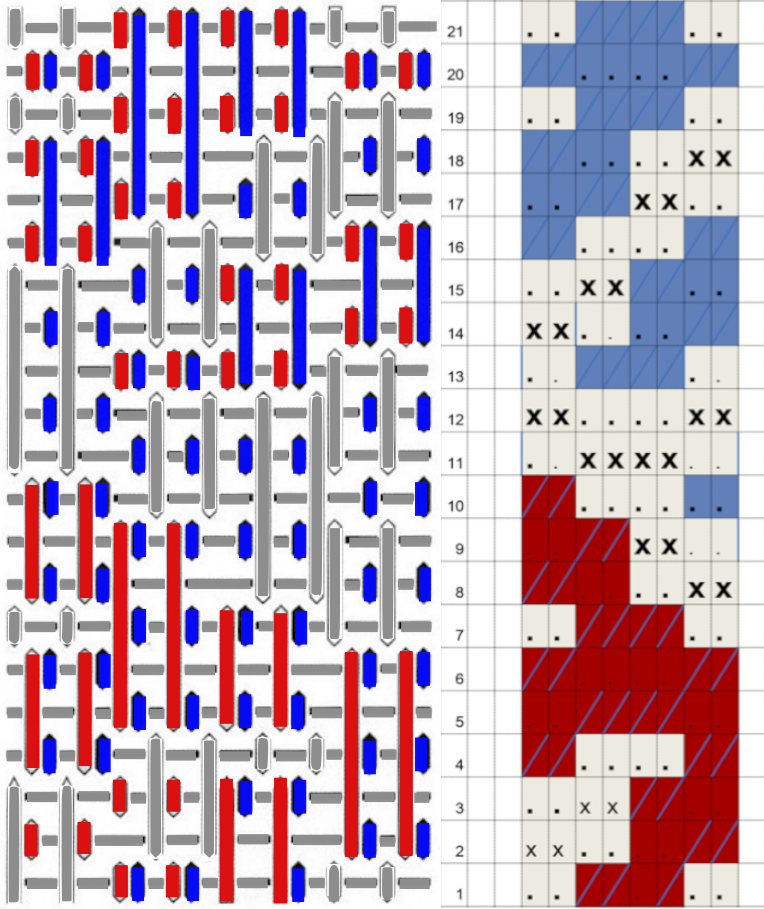

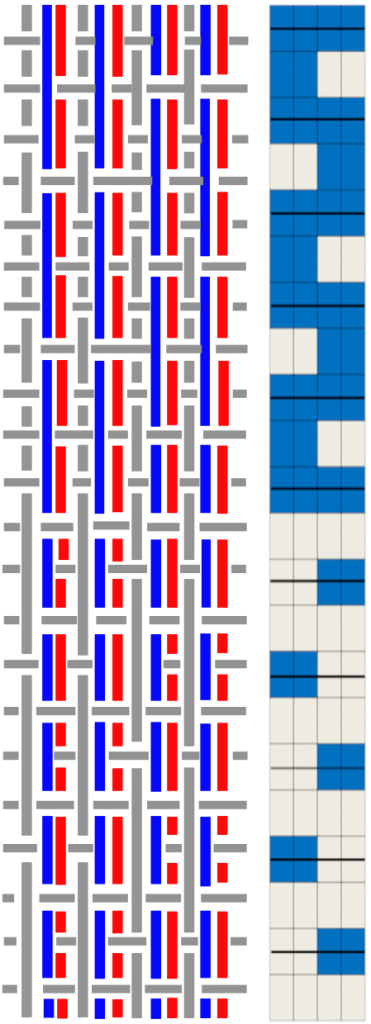

Da das Ganze am Anfang kompliziert aussah, habe ich die Kette auf einen Rahmen aufgezogen, wo ich nichts auf der Hand halten mußte, sondern nur die Kettfadenschlaufen auf dem oberen Kettbaum umsortiern muß. Mit dem Rahmen ist das sehr einfach, vor allem, wenn Fäden im Fach verlaufen sollen. Nach dem Umsortieren habe ich von der Kette die Fäden aus Fach 2 von Hand aufgenommen, die ja nun in der richtigen Reihenfolge liegen. In dieses Musterfach wird der Schußfaden eingelegt, danach das Fach 1 vom Kettbaum aufgenommen, angeschlagen und wieder der Schußfaden eingelegt. Der Ablauf des Webens auf dem Rahmen ist folgender:

– Kette auf dem oberen Kettbaum gemäß der Reihe im Webbrief sortieren

– Fach 2 von diesem Kettverlauf aufnehmen – geht am besten direkt unterhalb des Kettbaumes

– aufgenommenes Fach zur Weblinie ziehen und anschlagen, Schußfaden einlegen

– Fach 1 am Kettbaum aufnehmen und zur Weblinie ziehen, anschlagen, Schußfaden einlegen

– mit der nächsten Reihe sortieren beginnen usw.

Das Probestück war fertig, das Muster sah so aus wie auf der Abbildung im Buch, aber eins mußte ich noch ausprobieren: wenn das bei Ausgrabungen gefundene Band wirklich der Henkel einer Tasche war, muß es länger gewesen sein, als es sich auf einem Rahmen noch gut weben läßt. Die Taschen jener Zeit waren zum Umhängen gedacht, da braucht man mindestens ein Band von 1,5 m Länge, auch wenn die Menschen damals kleiner waren als heute. Bei einer Kette von 1,7 m Anfangslänge artet das in Sport aus, wenn man bei einem so großen Rahmen anfänglich für jede Reihe aufstehen und weit hochlangen muß. Durch die vorigen Experimente hatte ich gelernt, daß sich bei Zickzacklinien das entstehende Fadenchaos an den Kreuzstäben auch wieder auflöst, zudem ist das Muster modular aufgebaut, so daß man immer nur die Fäden eines Musterstreifens beim Versetzen auf der Hand halten muß. Also eine Kette mit zwei gegenläufigen Zickzacklinien eingezogen und die Sache ausprobiert. Am Anfang war das ein ganz schöner Kampf mit den Fäden, unterhalb der Kreuzstäbe wurde das Durcheinander immer größer und die Übersicht ging verloren. Nach einer Pause und Nachdenken hatte ich dann heraus, wie es geht: man muß sich direkt an der Weblinie orientieren, dort die Fadenpaare versetzen und das Fach 2 aufnehmen. Fehler passieren hier öfter, als wenn man mit Rahmen webt, aber aus diesen lernt man auch, worauf man achten muß und wie man die Fäden richtig hält. Trotz des entstehenden Durcheinanders an den Kreuzstäben kann man das dort durch den Einzug festgelegte Fach 1 als Rückreihe verwenden, da für das Muster die ganzen Fadenpaare versetzt werden und dabei keine Verdrehungen von Fach 1 und 2 untereinander entstehen. Dafür muß man manchmal die Kreuzstäbe etwas von sich weg schieben, um das Fach aufnehmen zu können. Bis jetzt habe ich mit versetzten Kettfäden nur mit glattem und relativ starken Baumwollgarn gewebt, bei dem die Fäden nicht aneinander hängen bleiben. Daß die Weberinnen in alter Zeit dieses mit dünnen Wollfäden konnten, davor habe ich großen Respekt.

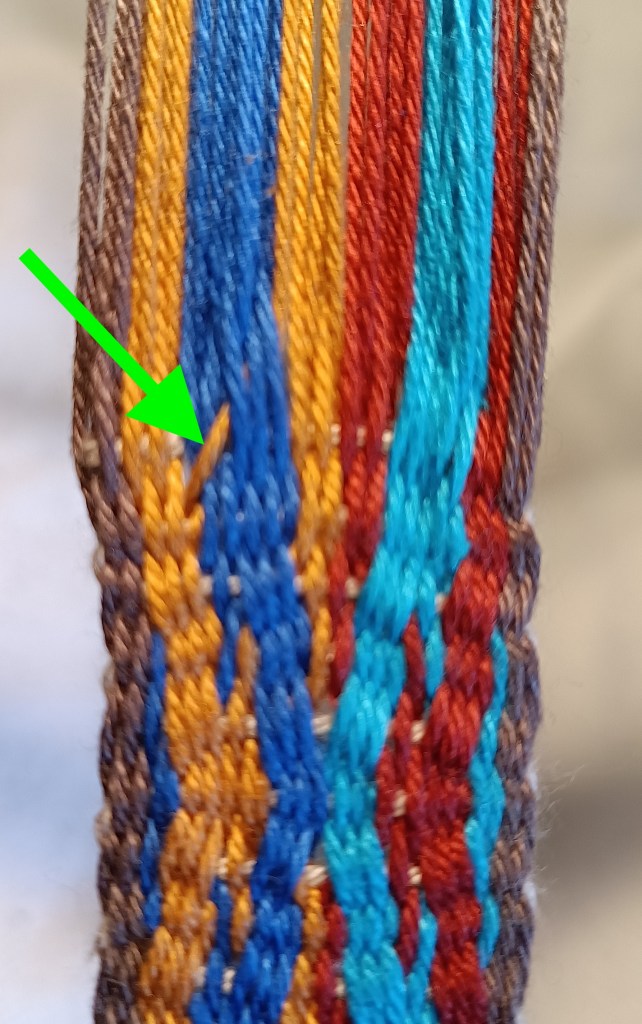

Das Weben auf dem Rahmen ging für ein breites Band mit Muster besser als wenn man die versetzten Fäden auf der Hand halten muß und so kam mir der Gedanke, das mit einem größeren Flechtmuster zu wiederholen. Hier zeigte sich, daß sich die versetzten Kettfäden beim Weben mehr verkürzen, als die Randfäden, die an ihrer Position bleiben.

Die Randfäden wurden deshalb mit zwei Stäbchen nachgespannt. Das Flechtmuster habe ich so weit gewebt, wie es auf dem Rahmen ging und das Band danach auf dem backstrap-loom mit vier festen Seiten fertiggestellt. Mit dem starken Baumwollgarn ging das recht schnell und die etwas weniger gespannten Randfäden ließen sich in den Endschlaufen verstecken.

Der Musterentwurf für diese Technik ist nicht ganz ohne, da man ständig alle vorhanden Fäden in einer Musterreihe verwenden muß und durch die paarige Anordnung der Fäden die Rückseite gleich ist. Man kann also nicht mal eine Farbe auf der Rückseite verschwinden lassen. Gut sieht man das an den kleinen Spitzen im Band aus Mojocoya, die das eigentlich regelmäßige Rhombenmuster unterbrechen. Die Rhomben haben nicht überall die selbe Breite und man mußte die überzähligen Fäden irgendwo unterbringen. Ich denke aber, daß das bei diesem Muster möglicherweise so gewollt ist, vor allem dann, wenn das Muster in seiner Bedeutung wirklich etwas mit den Sara-Mustern aus San Ignacio de Loyola in Peru gemeinsam hat.

Für Neugierige sind hier noch die Quellen und etwas zum Weiterlesen:

(1) Annemarie Seiler-Baldinger: Systematik der Textilen Techniken, Baseler Beiträge zur Ethnologie, Basel 1991; S. 108-110

(2) Denise Y. Arnold, Elvira Espejo: The Andean Science of Weaving; Thames and Hudson, London 2015; S. 155 – 165

(3) Denise Y. Arnold, Elvira Espejo: Lazos Forestales: Técnicas y diseños de los tirantes de bolsas personales de Mojocoya; Universidad Mayor de San Simón Cochabamba, Arqueoantropológicas Año 3, 2013; S. 59-92

(4) Ann Pollard Rowe: Warp-patterned weaves of the Andes, The Textile Museum Washington D.C., 1977; S. 104-105

(5) Nilda Callañaupa Alvarez: Textile Tradition of Chinchero: A living Heritage, Centro de Textiles Tradicionales del Cusco 2012; S. 105

(6) Penelope Dransart: A highland textile tradition from the far south of Peru during the period of Inka domination, in: PreColumbian Textile Conference VIII / Jornadas de Textiles PreColombinos VIII, 2020